KEY TECHNIQUES FOR PREDICTION OF LATE EOCENE FAN DELTAIC RESERVOIR COMPLEX ON SOUTHERN SLOPE OF WEIXINAN DEPRESSION AND THEIR PETROLEUM GEOLOGICAL SIGNIFICANCE

-

摘要: 涠西南凹陷南斜坡晚始新世流一段时期发育自南向北推进的扇三角洲沉积,而内部多期朵叶体又具有纵向叠置、横向连片的特点,从其沉积内幕的复杂性和岩性圈闭难识别、难预测的特点入手,从层序约束下的砂体雕刻、复杂储层预测以及油气地质意义方面对该区细致剖析,逐一寻找垂向相序变化规律、优质储层的展布规律、油气富集规律,从而提升该区的整体评价价值。研究得出,该区流一段下部可细分为两个四级层序,共识别出5期三角洲朵叶体,13套纵横叠置的单砂体,而沉积水动力条件应是导致其非均质性强、物性差异的根本原因。结合油气成藏认识,首次提出自北向南三排构造的不同成藏主控因素和研究方向,对该区隐蔽圈闭的预测和精细评价具有一定的指导意义,也进一步夯实了涠西南增储稳产的信念。Abstract: Fan deltaic systems formed during the Liushagang Stage of Late Eocene are well developed on the southern slope of the Weixinan Depression from south to north. Multi-periodic deltaic lobes are superimposed in both vertical and horizontal sequences. Owing to the complexity of deposits, it is quite difficult to identify and predict lithologic traps in oil exploration. In this paper, we made detailed description of sand bodies, prediction of complex reservoir and evaluation of oil and gas geological systems under the constraints of sequence stratigraphy. The vertical change in facies sequences, the distribution pattern of high quality reservoirs, and the oil and gas enrichment zones are identified as the basis for further evaluation of the region. It is found by the research that there are two fourth order sequences in the lower part of the L1 Member, as well as five stages of delta lobes and thirteen single sand bodies are superimposed vertically and horizontally. The changes in depositional hydrodynamic conditions are supposed to be the basic reason leading to the strong heterogeneity and the physical differences of reservoirs. Based upon the study of major control factors of oil accumulation, we, for the first time, proposed three exploration zones in an order from north to south. The results are believed useful for future oil exploration and production in the Weixinan Depression.

-

Keywords:

- L1 Member /

- fan delta /

- sequence /

- reservoir /

- hydrocarbon accumulation /

- the Weixinan depression

-

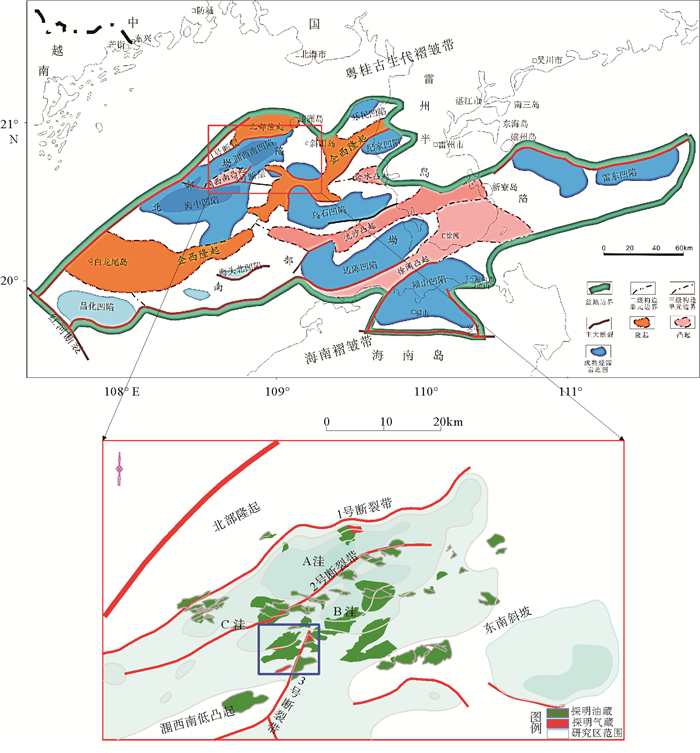

涠西南凹陷位于北部湾盆地北部凹陷带,是南海西部勘探历程最早的富生烃凹陷,至今已取得了良好的勘探成效。涠西南低凸起倾没端作为盆地内油气的最有利富集区带(图 1),多年的勘探开发实践可知流一段构造+岩性圈闭发育[1],并多已成藏,但多期扇三角洲朵叶体却普遍具有储层非均质性强的特点,内在规律认识不清严重制约了勘探开发进程。本文依托新采集的海底电缆地震资料之上对地质认识的重新审视和对新地球物理方法的针对性,尝试将为复杂储层的预测打开一个新的局面。

1. 高精度层序格架下的砂体雕刻

1.1 高精度层序地层格架建立

北部湾盆地始新世为强烈裂陷期,渐新世为裂陷消亡期,而位于两者之间的流一段时期正处于湖盆相对较深到逐渐萎缩的阶段。以往整个层系仅划分为一个三级层序,南斜坡流一段下部地层多认为是整体湖泛背景下沉积的低位至湖侵域的扇三角洲,更为精细的四级层序和体系域少有研究。通过对该套沉积体系精细解剖,开展旋回对比工作,可以发现内部存在多期基准面的升降,这些次一级的层序不但影响着储层的分布和油层的连通性,同时也有助于甜点储层预测精度和圈闭的落实[2-3]。因此,将层序地层学理论与地震储层预测技术有机结合,是提高对地下地质体的认知程度和岩性圈闭勘探效益的最为行之有效的手段[4, 5]。

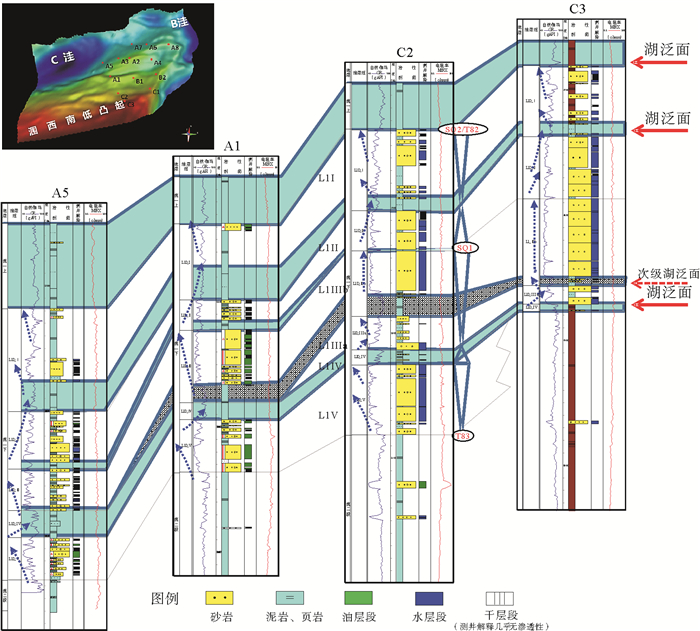

通过对该区沉积背景、微体古生物、岩石序列及地震沉积学特征等的精细识别,发现该区不但湖泛面的连续可对比性较强,地震地层学上的削蚀、下超等层序界面识别依据以及沉积序列上两期沉积中心明显西移的朵叶体也都均为明显。故最终将流一段下部划分为两个四级层序:第一个四级层序SQ1,在流二段大规模湖退后沉积了陆相层序较为完整的低位、湖侵和高位体系域,其中低位域和高位域晚期是该区砂体富集的主要层系[6]。第二个四级层序SQ2,是在小规模湖退后发育了湖侵和高位体系域,整体水深较SQ1时期变深,砂岩单层厚度明显变薄(图 2)。综合以上分析,本文建立了该区高精度层序地层格架(图 3)。

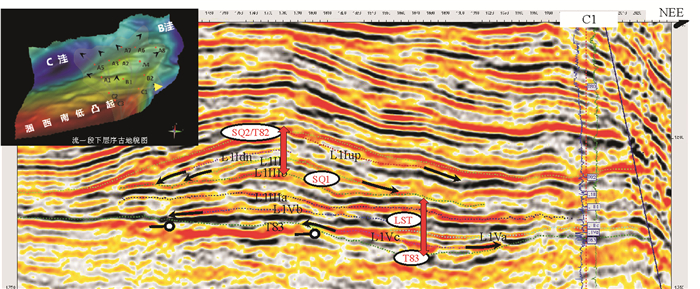

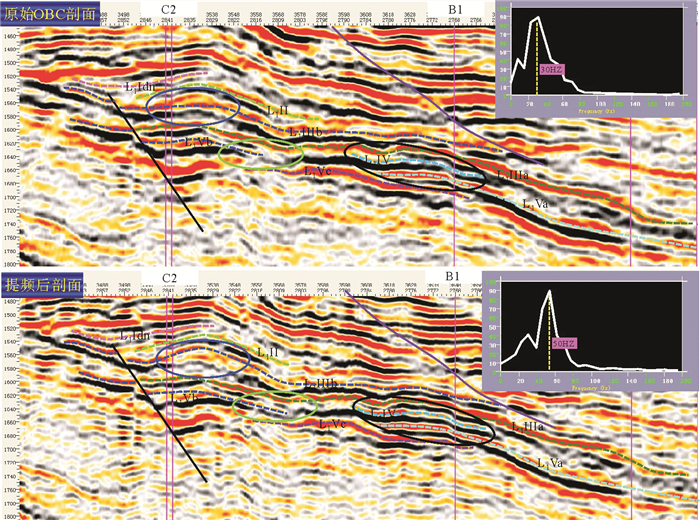

1.2 岩性体成像与雕刻

在等时界面的确立和约束前提下,本文依托新采集处理的海底电缆资料,同时尝试井控提高分辨率技术来提升地震成像的精度[7]。通过反复对比印证,该新方法首次应用于流一段效果很好,不但纵向上识别和刻画砂体更为清晰、准确,同时也有利于横向上砂体边界的落实(图 4)。进一步通过层序、甚至体系域约束下的砂体测井-地震响应特征判别砂体连通性,相对减少了以往单一追踪油组或砂体而造成的地震解释多解性和沉积序列模糊性[8-10],从而满足该区流一段储层精雕细琢和岩性圈闭精准勘探的条件。

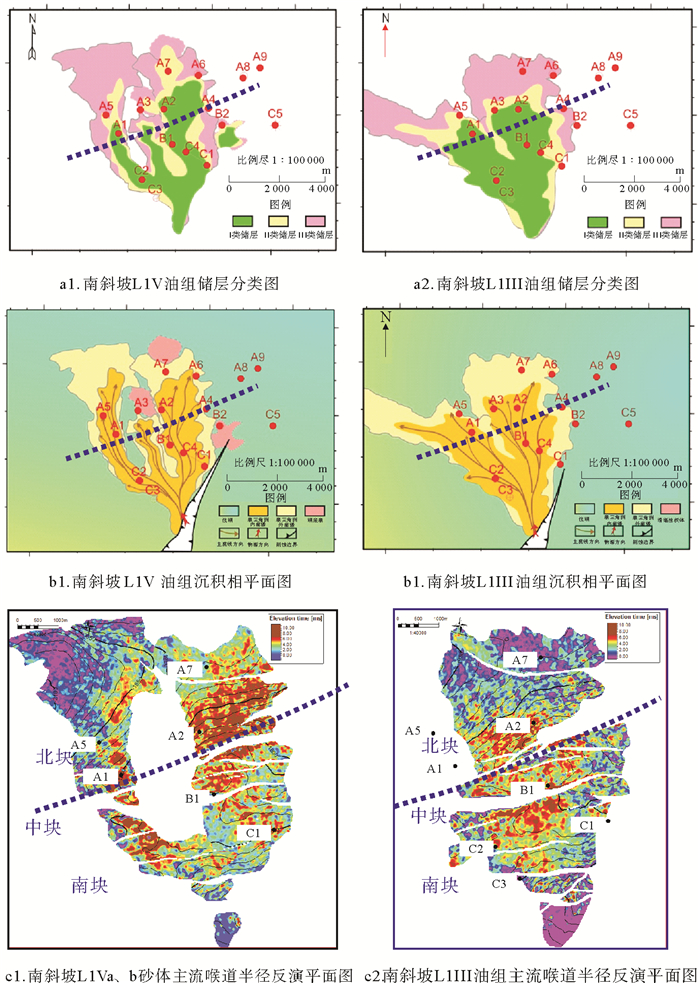

在层序地层格架和砂体多期次精细刻画的前提下,即可明晰流一段下部的沉积内幕,清晰梳理出每期朵叶体的横向展布和垂向相序变化,其特征如下:在流二段末期大规模湖退后,该区整体为一水下斜坡,发育低位体系域L1Ⅴ油组的三角洲前缘、湖底扇沉积,之后快速湖侵,物源供给相对减弱,L1Ⅳ油组仅推进至A2井附近。高位域时物源供给充足,可容空间亦较大,L1Ⅲ油组横向展布范围扩大。随后,湖平面又有一定程度的下降、上升,逐渐沉积了L1Ⅰ、L1Ⅱ油组厚度不大且非均质性较强的朵体。其中L1Ⅴ、L1Ⅲ和L1Ⅰ油组是低位域和高位域晚期沉积的砂体,朵体展布范围较广,砂体连通性和厚度上也有一定的优势,为该区主力含油层系。

2. 复杂储层甜点预测

南斜坡流一段储层具有陆相沉积体系典型的平面上展布变化快、非均质性较强的特征。由于以往研究中存在地震分辨率和井间难于对比等复杂性,使其内在规律性和优质储层探寻方向一直模糊。笔者认为在不同区带、不同地质难点和物探基础的情况下应付诸“针对性”的思考和尝试[11, 12]。

本文通过对层序-沉积内幕-储层的逐层深入剖析,针对该区的特定地质成因,首创“四步”法研究流程,即采用分类思考、层内界定、机制为本和“相面”提升的方法,从混杂多变的现象中寻求规律。

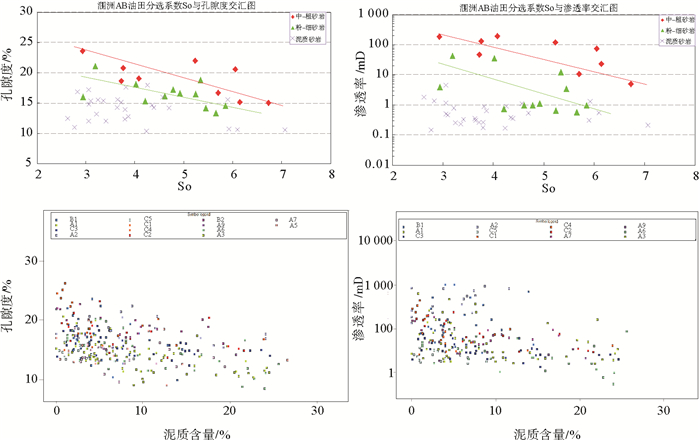

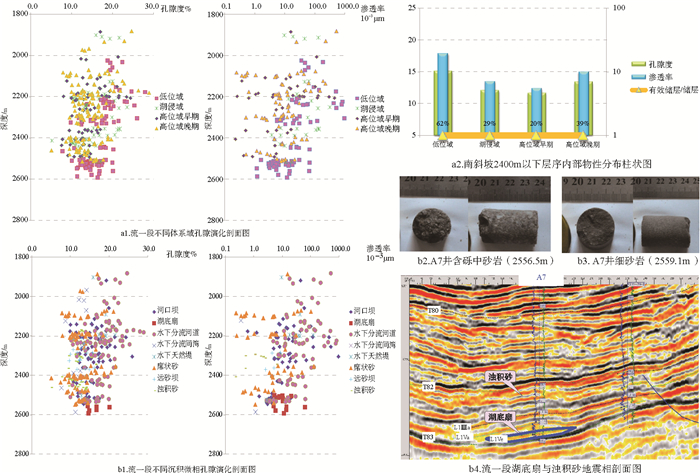

2.1 分类思考

流一段具有不同深度段、不同砂岩类型的优质储层成因,以及不同渗透率的喉道表征等特征。通过分析得出成岩压实是该区孔渗降低的普遍外因,但沉积应是造成体系内部差异性的根本内因。而在相对混乱复杂的样本点中,采用分类的方式统计是在其混杂多样的现象中明确沉积诸多因素中某一要素所占比重的最主要手段。例如,若单对于净砂岩,分选对其物性影响较大,粗砂岩和粉细砂岩的孔隙度和渗透率均有与分选系数呈负相关的态势。而对于泥质砂岩而言,无论是分选系数小的扇体远端细粒砂岩,还是近端含砾砂岩,分选性已对其影响不大,其物性均较差,可见受泥质含量影响更为显著。因此,泥质含量应是导致物性变差的主因,其次是分选性、粒度和砂岩厚度等沉积水动力条件要素(图 5)。

2.2 层内界定

该方法是从层序内部期次和微观角度分析储层物性在纵向上变化规律。通过统计层序以及体系域单元的孔渗条件与埋深的相关程度,在2 400 m以上,虽然低位域的砂体物性趋于平稳-较好,但各单元整体规律性并不强,推测优质储层的发育可能与横向上河道摆动更为密切相关。而2 400 m以下随着湖平面的升降,低位域以其湖平面低、水体浅、泥质含量较少的特点,其物性表现最好,干层夹层最少,有效储层比例最高,其次为高位域晚期,代表湖平面稳定中稍有下降的阶段(图 6a)。

2.3 机制为本

从内在沉积规律角度将以往模糊的概念在微相和亚相中加以精致区分是得出正确认识的基础。例如A7井区的L1Ve单砂体,沉积于低位域早期,地震地层上表现为能够单独追踪的岩性体,砂岩分选中等-较差,偶见砾,且单层厚度相对较大,整体表现为反旋回,泥质含量呈向上逐渐减小的特点,推测是低位早期水体较浅时,滑塌的一套具有一定规模的湖底扇沉积,与该区Ⅰ、Ⅱ油组普遍发育的地震反射上难于分辨、厚度薄且泥质含量高的浊积砂有所不同,因此,从沉积机制上逐一区分,划分至沉积微相来寻找规律性。通过分析,该区在2 400 m以上受控主流线摆动方向影响较大,水下分流河道和河口坝是有利的储集体,而2 400 m以下,湖底扇以其特定的时序性和沉积机制,即便埋深较大,亦与水下分流河道砂均可称为良好的储集体(图 6b)。

2.4 “相面”提升

以上述规律和模式为指导,进一步采用地震“相面”法对其成果总结提升。笔者经过多种分析尝试,发现岩石物理分析中纵横波速度比能有效区分岩性、表征泥质含量,且与孔隙度、主流喉道半径呈较好的负相关。因此基于岩石物理分析、叠前反演成果及其与孔隙度相关性,本文以层序为约束[13],利用半定量化的主流喉道半径反演来揭示该区每一期次砂体的吼道属性和物性条件,同时进一步将储层分类,可达到对该区复杂“甜点”储层的平面精细预测和直观描述(图 7)。

综合以上认识,自北向南、自低向高部位,优质储层探寻就具有了一定的规律性。低部位涠洲A构造等由于埋深大、压实作用强,应针对性搜寻低位域早期、高位域晚期的水下分流河道、湖底扇砂体,而中-高部位涠洲B、C构造,由于埋深变浅,储层整体变好,研究重心应针对河道摆动的主流线区与间湾区的差异。

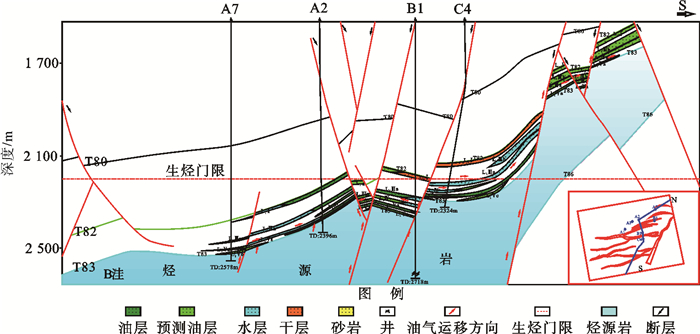

3. 油气地质意义

涠西南凹陷已证实的油气主要来源于受1号断裂带控制的A洼陷和2号断裂带控制的B洼陷、C洼陷(图 1)[14, 15],主力烃源岩层段是流二段和流一段下部地层。从该区的生物标识化合物特征、烃源岩成熟度、流体包裹体以及埋藏史等综合分析,可以得出该区流一段油气主要来自B洼及本区的流二段上部地层和流一段下部地层,成藏期较晚,为角尾组至今[16]。分析认为南斜坡作为继承性发育、向北倾没的大型正向构造单元,成藏时期内斜坡带源岩多已成熟,油气可通过扇体侧接式和底部岩面式直接接触烃源岩,再侧向疏导向高部位运聚。而一系列垂直构造脊线的近EW向展布的断层则构成了油气迎面而来的屏障,从而形成多排构造+岩性的油藏。

因此,该区整体具有近源聚集、圈闭控制成藏、储层控制富集的特点。结合储层展布、断层封闭性以及隐蔽油气藏多旋回叠置成藏的特点[17],得出自北向南三排构造各自的成藏主控因素均有差异,也提出了不同的勘探指向(表 1)。

表 1 涠西南凹陷南斜坡三排构造的成藏要素分析Table 1. Analysis of reservoir-forming factors for the three structural zones on the southern slope of Weixinan Depression构造 钻井 相带 储层 埋深/m 运聚方式 圈闭 成藏主控因素 北块(涠洲A构造) A1—A9 湖底扇、扇三角 洲前缘、浊积砂 泥夹薄砂,砂泥互层 2 200~2 500 近油源包裹或底部岩面式充注 岩性、构造+岩性 储层物性 研究方向 低位域早期、高位域晚期,具有一定厚度的水下分流河道、湖底扇砂体 中块(涠洲B构造) B1—B2 扇三角洲前缘 砂泥互层 2 000~2 300 近油源底部岩面式、侧向充注 构造+岩性 圈闭;储层非均质性 研究方向 侧封条件较好、厚度横向分布稳定的水下分流河道、河口坝砂体 南块(涠洲C构造) C1—C5 扇三角洲前缘 砂夹薄层泥岩 1 700~2 100 远油源侧向运移充注 构造+岩性、构造 运聚;圈闭 研究方向 最大湖泛之下、侧封条件较好的L1Ⅲ—Ⅴ油组的水下分流河道砂体 (1) 第一排构造:发现斜坡带源岩在2 200 m即已达到成熟门限,远可覆盖扇体(疏导层)的展布范围,因此,低-中部位可以底部烃源岩面式和近源包裹方式就近成藏[18, 19]。钻井亦可印证,如涠洲A构造流一段发育的有效储层均证实已成藏(图 8)。可见低部位主要风险是由于远离物源,埋深较大,储层厚度差异大,物性较差,因此,应以寻找低位域早期、高位域晚期,具一定厚度的水下分流河道、湖底扇砂体为其研究方向。

(2) 第二排构造:底部源岩多已成熟,因此油气同样具有近源侧向疏导的优越条件。如涠洲B构造即为高部位以断层、两侧以岩性尖灭侧封的圈闭,该构造流一段多已成藏,且每期朵体油气均显示活跃,只是局部受控于断层两盘的岩性对接情况,侧封的油柱高度有限(图 8)。因此,中部涠洲B构造主要风险是断层封堵条件,应以圈闭条件好、且厚度横向分布稳定的水下分流河道、河口坝砂体为研究方向。

(3) 第三排构造:南块高部位相对远离油源,且对前端一系列垂直脊线展布方向的断层进行封闭性、断距以及砂体展布样式分析,疏导体系并不畅通,仅Ⅲ-Ⅴ油组与低部位砂岩藕断丝连,发生过一定的油气运移,但与中低部位近油源的优势相比,量相对有限(图 8)。因此高部位涠洲C构造主要风险是油气运移,勘探价值有限。

4. 结论

通过对涠西南凹陷南斜坡晚始新世复杂扇三角洲储层精细研究,发展了该区高精度层序地层格架约束下的砂体雕刻、成像技术和复杂储层甜点“四步法”预测技术,并得出如下几点认识:

(1) 层序约束下的储层雕刻为认清沉积体系内幕的核心关键技术,研究区在四级层序和体系域范畴下开展的等时界面建立和岩性体成像的识别与提升是储层精雕细琢的前提。

(2) 储层预测在复杂多变的地质难点情况下应付诸“针对性”的思考和尝试,该区遵从“四步法”探讨其内在规律和优质储层搜寻方向可有效达到对“甜点”储层的精细刻画。

(3) 以储层展布范围与烃源灶的匹配耦合关系为出发点,结合该区油气富集规律,得出自北向南三排构造成藏主控因素分别为储层、断层、油气运移条件,并提出了各自的研究方向与勘探建议。

-

表 1 涠西南凹陷南斜坡三排构造的成藏要素分析

Table 1 Analysis of reservoir-forming factors for the three structural zones on the southern slope of Weixinan Depression

构造 钻井 相带 储层 埋深/m 运聚方式 圈闭 成藏主控因素 北块(涠洲A构造) A1—A9 湖底扇、扇三角 洲前缘、浊积砂 泥夹薄砂,砂泥互层 2 200~2 500 近油源包裹或底部岩面式充注 岩性、构造+岩性 储层物性 研究方向 低位域早期、高位域晚期,具有一定厚度的水下分流河道、湖底扇砂体 中块(涠洲B构造) B1—B2 扇三角洲前缘 砂泥互层 2 000~2 300 近油源底部岩面式、侧向充注 构造+岩性 圈闭;储层非均质性 研究方向 侧封条件较好、厚度横向分布稳定的水下分流河道、河口坝砂体 南块(涠洲C构造) C1—C5 扇三角洲前缘 砂夹薄层泥岩 1 700~2 100 远油源侧向运移充注 构造+岩性、构造 运聚;圈闭 研究方向 最大湖泛之下、侧封条件较好的L1Ⅲ—Ⅴ油组的水下分流河道砂体 -

[1] 刘震, 谭卓, 蔡东升, 等.北部湾盆地涠西南凹陷流沙港组岩性圈闭形成条件[J].现代地质, 2008, 22(2):239-246. doi: 10.3969/j.issn.1000-8527.2008.02.010 LIU Zhen, TAN Zhuo, CAI Dongsheng, et al. Analysis on forming conditions of lithologic trap in Liushagang Formation, Weixinan Depression of BBW Basin [J]. GeoScience, 2008, 22(2):239-246. doi: 10.3969/j.issn.1000-8527.2008.02.010

[2] 李思田, 潘元林, 陆永潮, 等.断陷盆地隐蔽油藏预测及勘探的关键技术-高精度地震探测基础上的层序地层学研究[J].地球科学——中国地质大学学报, 2002, 27(5):592-597. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DQKX200205018.htm LI Sitian, PAN Yuanlin, LU Yongchao, et al. Key technology of prospecting and exploration of subtle traps in lacustrine fault basins: Sequence stratigraphic researches on the basis of high resolution seismic survey[J]. Earth Science—Journal of China University of Geosciences, 2002, 27(5):592-597. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DQKX200205018.htm

[3] 林畅松, 张燕梅, 刘景彦, 等.高精度层序地层学和储层预测[J].地学前缘, 2000, 7(3):111-112. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2000.03.012 LIN Changsong, ZHANG Yanmei, LIU Jingyan, et al. High resolution sequence stratigraphy and reservoir prediction[J]. Earth Science Frontiers, 2000, 7(3):111-112. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2000.03.012

[4] 沈守文, 彭大钧, 颜其彬, 等.层序地层学预测隐蔽油气藏的原理和方法[J].地球学报, 2000, 21(3):300-305. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2000.03.011 SHEN Shouwen, PENG Dajun, YAN Qibin, et al. The application of sequence stratigraphy to subtletrap prediction: Its principle and method[J]. Journal of Earth, 2000, 21(3):300-305. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2000.03.011

[5] Alejandro Escalona, Paul Mann. Sequence-stratigraphic analysis of Eocene clastic foreland basin deposits in central Lake Maracaibo using high-resolution well correlation and 3-D seismic data[J]. AAPG Bulletin, 2006, 90(4):581-623. doi: 10.1306/10130505037

[6] Nummedal D, Riley G W, Cole R D, et al.The falling sea level systemstract in ramp settings (Abstract).Mesozoic of the Western Interior[C].Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Theme Meeting, Fort Collins, 1992: 50.

[7] 陆光辉, 朱玉波, 张宏, 等.隐蔽圈闭识别技术发展概述[J].勘探地球物理进展, 2004, 27 (2): 79-86. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ktdqwljz200402001 LU Guanghui, ZHU Yubo, ZHANG Hong, et al. Review of identification technologies for subtle traps[J]. Progress in Exploration Geophysics, 2004, 27(2):79-86. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ktdqwljz200402001

[8] 杜世通.层序框架下的地震高分辨率资料解释[J].油气地球物理, 2004, 2(4):66-77. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK200401933861 Du Shitong. High resolution seismic interpretationunder the frame of strata sequence[J]. Petroleum Geophysics, 2004, 2(4):66-77. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK200401933861

[9] 李明, 侯连华, 邹才能, 等.岩性地层油气藏地球物理勘探方法与应用[M].北京:石油工业出版社, 2005:35-40. LI Ming, HOU Lianhua, ZOU Caineng, et al. Lithologic Stratigraphic Reservoir Geophysical Prospecting Methods and Applications[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2005:35-40.

[10] 张守昌, 李晨, 张泽慧, 等.地震技术在隐蔽油气藏勘探中的应用[J].特种油气藏, 2001, 8(3):13-15. doi: 10.3969/j.issn.1006-6535.2001.03.004 ZHANG Shouchang, LI Chen, ZHANG Zehui, et al. Application of seismic technology in exploration of subtle reservoir [J]. Special Oil and Gas Reservoirs, 2001, 8(3):13-15. doi: 10.3969/j.issn.1006-6535.2001.03.004

[11] 于建国, 韩文功, 王金铎, 等.陆相断陷盆地砂岩储层横向预测[M].北京:石油工业出版社, 2002. YU Jianguo, HAN Wengong, WANG Jinduo, et al. Continental DownfaultedBasin Sandstone Reservoir Lateral Prediction[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2002.

[12] Anjos S M C, DeRos L F, De Souza R S, et al.Depositional and diagenetic control on the reservoir quality of Lower Cretaceous Pendencia sandstones, Potiguar rift basin, Brazil[J].AAPG Bulletin, 2000, 84 (11):1719-1742. https://www.researchgate.net/publication/277188928_Depositional_and_Diagenetic_Controls_on_the_Reservoir_Quality_of_Lower_Cretaceous_Pendencia_Sandstones_Potiguar_Rift_Basin_Brazil

[13] 张宪军.复杂岩性储层约束地震反演技术[M].东营:中国石油大学出版社, 2006. ZHANG Xianjun. The Complex Lithology Reservoir Constraint Seismic Inversion Technique[M]. Dongying: China University of Petroleum Press, 2006.

[14] 何家雄, 张伟, 颜文, 等.中国近海盆地幕式构造演化及成盆类型与油气富集规律[J].海洋地质与第四纪地质, 2014, 34(2):121-134. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/8281257 HE Jiaxiong, ZHANG Wei, YAN Wen, et al. Episodic tectonic evolution, basin types and hydrocarbon accumulation in Chinese marginal basins[J].Marine Geology and Quaternary Geology, 2014, 34(2):121-134. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/8281257

[15] 胡望水, 吴婵, 梁建设, 等.北部湾盆地构造迁移特征及对油气成藏的影响[J].石油与天然气地质, 2011, 32(54):920-927. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syytrqdz201106015 HU Wangshui, WU Chan, LIANG Jianshe, et al. Tectonic transport characteristics and their influences on hydrocarbon accumulation in Beibuwan Basin[J]. Oil and Gas Geology, 2011, 32(54):920-927. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syytrqdz201106015

[16] 王修平, 叶加仁, 孙建峰, 等.涠西南凹陷C洼油气成藏动力学过程与充注历史[J].海洋地质与第四纪地质, 2010, 30(5):101-107. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hydzydsjdz201005016 WANG Xiuping, YE Jiaren, SUN Jianfeng, et al. Dynamic processes of hydrocarbon accumulation and charging history of C sag in Weixinan Depression[J]. Marine Geology and Quaternary Geology, 2010, 30(5):101-107. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hydzydsjdz201005016

[17] 邹才能, 陶士振, 谷志东.陆相坳陷盆地层序地层格架下岩性地层圈闭/油藏类型与分布规律——以松辽盆地白垩系泉头组—嫩江组为例[J].地质科学, 2006, 41(4):711-719. doi: 10.3321/j.issn:0563-5020.2006.04.014 ZOU Caineng, TAO Shizhen, GU Zhidong. Types and distributions of litho-stratigraphic traps/reservoirs in sequence stratigraphic framework in continental depressional basin: An example from the cretaceous in the Songliao Basin[J]. Chinese Journal of Geology, 2006, 41(4):711-719. doi: 10.3321/j.issn:0563-5020.2006.04.014

[18] 张俊, 庞雄奇, 姜振学, 等.东营凹陷砂岩透镜体油气成藏机理及有利区预测[J].地球科学——中国地质大学学报, 2006, 31(2):250-256. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkx200602016 ZHANG Jun, PANG Xiongqi, JIANG Zhenxue, et al. Main accumulation controlling factors and forecast of sand lens reservoir, Dongyingdepression, China[J].Earth Science —Journal of China University of Geosciences, 2006, 31(2):250-256. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkx200602016

[19] 林景晔, 门广田, 黄薇.砂岩透镜体岩性油气藏成藏机理与成藏模式探讨[J].大庆石油地质与开发, 2004(1):5-9. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqsydzykf200402002 LIN Jingye, MEN Guangtian, HUANG Wei. Reservoir-forming mechanism and models for sandstone lenticular-body oiL/gas reservoir[J]. Petroleum Geology and Oil field Development in Daqing, 2004(1):5-9. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqsydzykf200402002

-

期刊类型引用(5)

1. 曾晓华,姜丽,张宇,李茂,许月明,骆逸婷. 北部湾盆地涠西南凹陷古近系流沙港组储层预测. 西安科技大学学报. 2022(05): 935-941 .  百度学术

百度学术

2. 娄敏,杨香华,姚光庆,姜平,邱凌越. 涠西南凹陷流三段储层成岩相分析与甜点储层预测. 海洋地质与第四纪地质. 2020(03): 171-184 .  本站查看

本站查看

3. 李珊珊,彭松,陈林,李胜勇,李连义,刘小燕. 珠江口盆地西部文昌B凹陷晚始新-早渐新世复杂储层沉积特征及低渗成因探讨. 现代地质. 2019(02): 357-369 .  百度学术

百度学术

4. 李珊珊,彭松,陈林,李伟,刘小燕,江汝锋. 珠江口盆地西部文昌G区渐新统恩平组扇三角洲沉积特征与储层主控因素. 海相油气地质. 2019(04): 57-66 .  百度学术

百度学术

5. 臧素华,骆卫峰,马晓东,花彩霞. 苏北盆地溱潼凹陷戴一段沉积-层序特征及其对岩性勘探的指示意义. 海洋地质与第四纪地质. 2018(03): 107-115 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(2)

下载:

下载: