Sediment grain size distribution patterns of the late Quaternary on the back side of northern Yangtze River Delta and their environmental implications

-

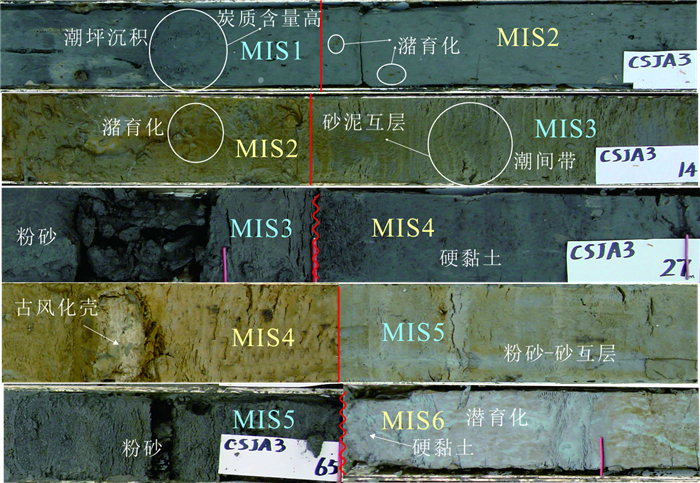

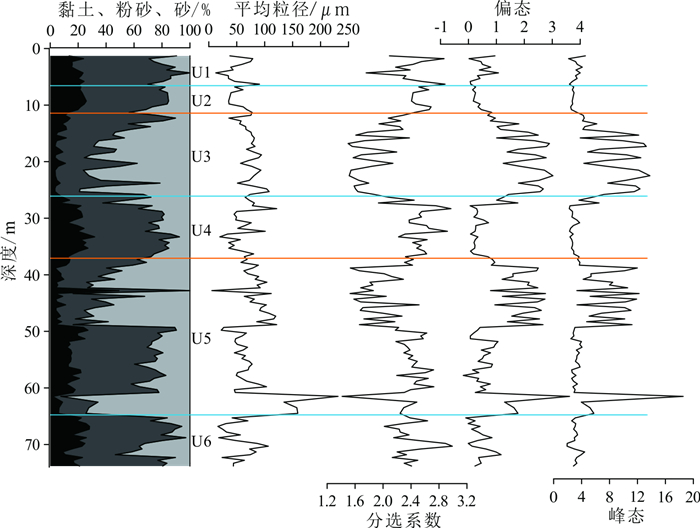

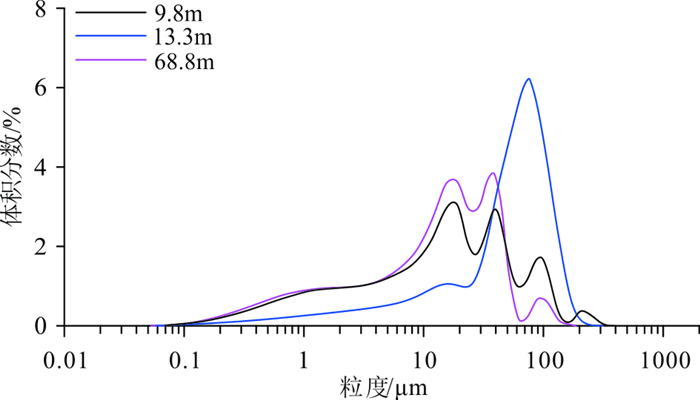

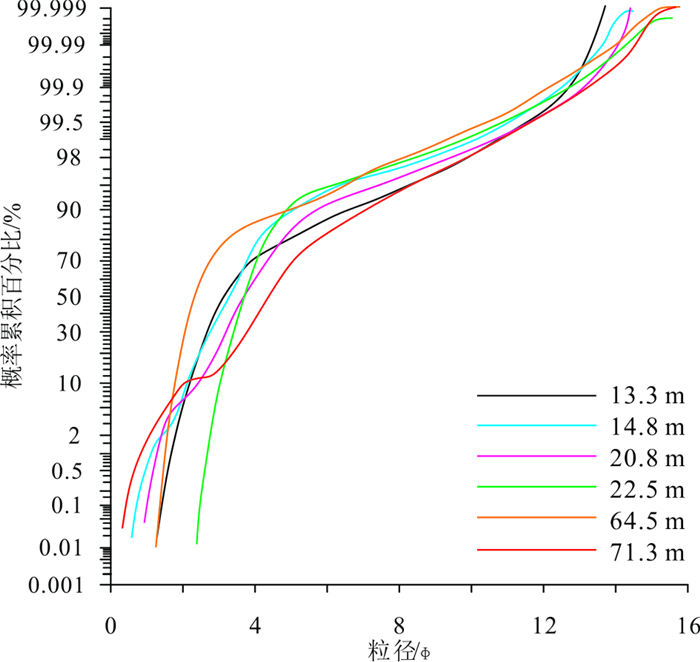

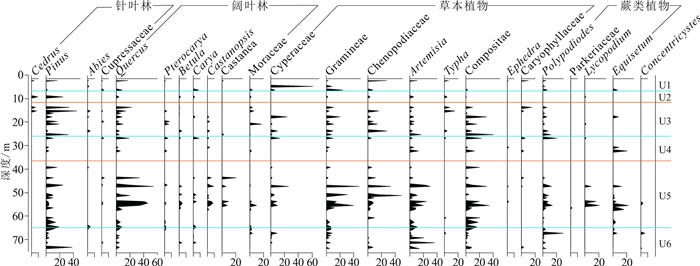

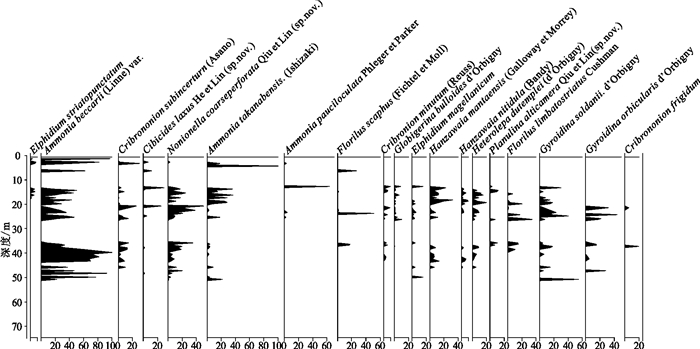

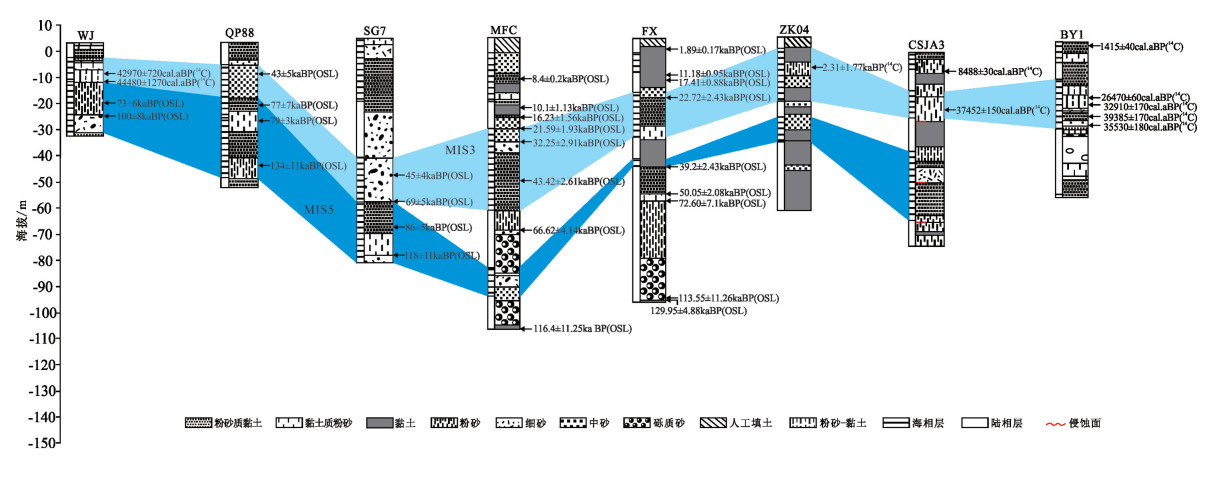

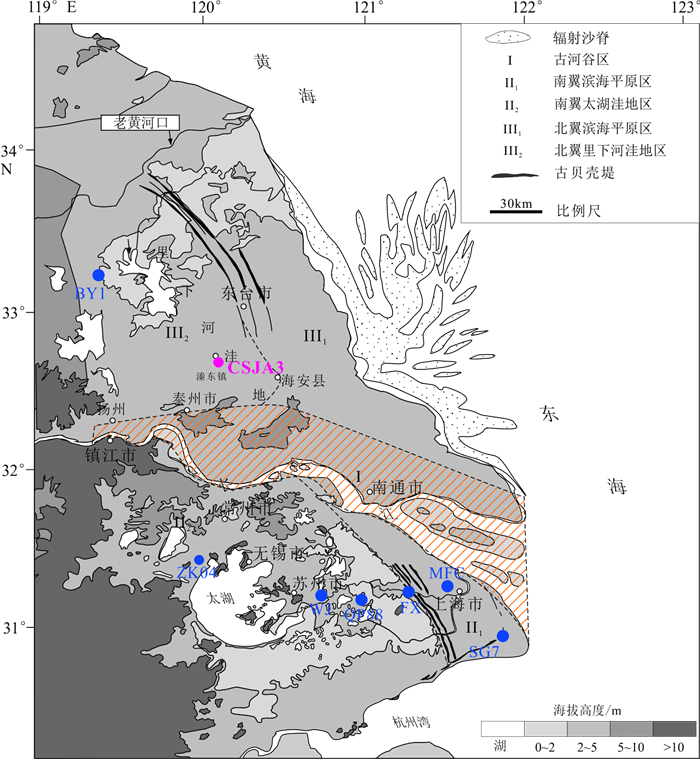

摘要: 对长江三角洲北翼CSJA3孔的粒度数据及粒度参数、频率分布曲线和概率累积曲线等沉积物粒度特征进行了详细分析,并结合岩性、沉积构造、孢粉和有孔虫组合等数据,探讨了研究区晚第四纪以来的沉积环境演化及海侵记录。分析表明,粒度数据可以很好地反映沉积环境的变化,间冰期黏土含量降低,砂含量增加,平均粒径较大;冰期正好相反。根据岩性、测年、孢粉、有孔虫等建立的年代框架确定CSJA3孔底部为MIS6期。CSJA3孔自下而上可分为6个沉积单元:U6(泛滥平原—河漫滩)、U5(河口—潮坪)、U4(河漫滩)、U3(潮坪—滨浅海)、U2(河漫滩)、U1(澙湖—潮坪)。CSJA3孔共记录三次海侵,U5、U3和U1地层分别对应MIS5期太湖海侵、MIS3期滆湖海侵和MIS1期镇江海侵。其中,MIS3期海侵强度比MIS5期更大,与全球海平面变化不符。造成这种差异的原因可能是在全球气候变化的大背景下,构造作用控制的古地势变化造成的。Abstract: On the north wing of the Yangtze River Delta, grain size data, such as grain size parameters, frequency distribution and the probability accumulation curves, are acquired from the core of CSJA3, in addition to lithology, sedimentary structures, and pollen and foraminifera assemblages. The results support the conclusion that grain size data can effectively reflect the change in sediment environment since MIS6. During the interglacial stage, clay components are getting less as the sand increasing, while the mean grain size becomes coarser. In the glacial stage, however, it is opposed. Six sedimentary environments are recognized from the bottom to top: U6 (flood plain), U5 (river-tidal flat), U4 (river floodplain), U3 (tidal flat-littoral and shallow sea), U2 (flood plain), and U1 (lagoon-tidal flat). Three transgressive layers are found in the core of CSJA3, i.e. layer U5, U3 and U1, corresponding to the Taihu transgression(MIS5), the Gehu transgression(MIS3) and the Zhenjiang transgression(MIS1) respectively. Among them, the MIS3 transgression is larger than MIS5 transgression in scale, which is inconsistent with the global pattern of sea level change, probably caused by tectonism in addition to global climate fluctuation.

-

Keywords:

- grain size /

- sediment environment /

- transgression /

- Yangtze River Delta /

- late Quaternary

-

致谢: 感谢中国海洋大学李广雪教授和华东师范大学陈静教授对本文提出的修改意见。

-

表 1 CSJA3钻孔AMS14C测年结果[44]

Table 1 AMS14C dating results of core CSJA3

Lab编号 岩性 样品原编号 深度/m 14C年代/aBP 误差/aBP 校正年龄/cal.aBP 1倍标准偏差范围 2倍标准偏差范围 概率中值 BA120979 淤质黏土 CSJA314C-1 3.9 7815 30 8244~8335 8191~8356 8287 BA120980 淤质黏土 CSJA314C-2 4.1 6240 30 6646~6728 6607~6778 6689 BA120981 淤质黏土 CSJA314C-3 6.4 7950 30 8367~8435 8341~8493 8404 BA120982 植物碎叶片 CSJA314C-5 21.4 33550 150 36913~37651 36658~38026 37303 BA120983 淤质黏土 CSJA314C-6 27.4 26690 80 30513~30766 30363~30878 30635 注:所用14C半衰期为5568年,BP为距1950年的年代。 表 2 各沉积单元黏土、粉砂和砂含量变化范围

Table 2 Clay, silt and sand contents in each unit

深度/m 黏土/% 粉砂/% 砂/% U1 0~7.8 13.6~24.6 47.0~76.8 0~30.1 U2 7.8~11.0 19.8~25.8 48.7~59.3 15.3~31.5 U3 11.0~26.6 3.3~14.3 17.4~75.4 10.3~79.1 U4 26.6~37.2 12.5~31.8 31.3~60.7 7.5~62.4 U5 37.2~65.0 1.7~49.2 5.9~68.5 0~92.4 U6 65.0~74.0 8.9~28.0 41.0~66.1 5.8~53.4 -

[1] Gao J, Wang Y, Wang A, et al. Suspended sediment behavior and transport in Changjiang River Estuary[J]. Geographical Research. 2004, 23(4): 455-462. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dlyj200404005

[2] 邓兵, 李从先, 张经, 等.长江三角洲古土壤发育与晚更新世末海平面变化的耦合关系[J].第四纪研究, 2004, 24(2): 222-230. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2004.02.014 DENG Bing, LI Congxian, ZHANG Jing, et al. Correlation of paleosol development in the Changjiang Delta with sea level fluctuations in the late Pleistocene[J]. Quaternary Sciences, 2004, 24(2): 222-230. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2004.02.014

[3] 王靖泰, 郭蓄民, 许世远, 等.全新世长江三角洲的发育[J].地质学报, 1981(1): 69-83. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=gdlxb200901012 WANG Jingtai, GUO Xumin, XU Shiyuan, et al. Evolution of the Holocene Changjiang Delta[J]. Acta Geologica Sinica, 1981(1): 69-83. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=gdlxb200901012

[4] 严钦尚, 洪雪晴.长江三角洲南部平原全新世海侵问题[J].海洋学报, 1987, 9(6): 744-752. doi: 10.1161-STROKEAHA.109.570044/ YAN Qinshang, HONG Xueqing. The Holocene transgression problem in the southern plain of the Yangtze River Delta[J]. Acta Oceanologica Sinica, 1987, 9(6): 744-752. doi: 10.1161-STROKEAHA.109.570044/

[5] 严钦尚, 黄山.杭嘉湖平原全新世沉积环境的演变[J].地理学报, 1987(1): 1-15. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1987.01.001 YAN Qinshang, HUANG Shan. Evolution of the Holocene sedimentary environment in the Hangjiahu Plain[J]. Acta Geographica Sinica, 1987(1): 1-15. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1987.01.001

[6] 赵希涛, 鲁刚毅, 王绍鸿, 等.江苏建湖庆丰剖面全新世地层及其对环境变迁与海面变化的反映[J].中国科学B辑, 1991(9): 986-992. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1991-JBXK199109014.htm ZHAO Xitao, LU Gangyi, WANG Shaohong, et al. Holocene strata in the Jianfeng section of Jianhu, Jiangsu, and their reflection on environmental changes and sea surface changes[J]. Science in China (Series B), 1991(9): 986-992. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1991-JBXK199109014.htm

[7] 冯应俊.东海四万年来海平面变化与最低海平面[J].海洋学研究, 1983, 5: 36-42. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DHHY198302006.htm FENG Yingjun. Sea level changes and minimum sea level in the East China Sea since 40000 years ago[J]. Journal of Marine Sciences, 1983, 5: 36-42. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DHHY198302006.htm

[8] 彭阜南, 眭良仁, 梁居廷, 等.关于东海晚更新世最低海平面的论据[J].中国科学B辑, 1984(6): 73-81. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1984-JBXK198406009.htm PENG Bunan, SUI Liangren, LIANG Juting, et al. Evidence for the lowest sea level of the Late Pleistocene in the East China Sea[J]. Science in China (Series B), 1984(6): 73-81. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1984-JBXK198406009.htm

[9] 朱永其, 曾成开, 金长茂.东海大陆架晚更新世以来海面变化[J].科学通报, 1981, 26(19): 1195-1198. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB198119012.htm ZHU Yongqi, ZENG Chengkai, JIN Changmao. Sea level changes since the Late Pleistocene on the East China Sea continental shelf[J]. Chinese Science Bulletin, 1981, 26(19): 1195-1198. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB198119012.htm

[10] 辛立国, 李广雪, 李西双, 等.中国东海2万年来海平面变化分析[J].中国海洋大学学报:自然科学版, 2006, 36(5): 699-704. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/qdhydxxb200605004 XIN Liguo, LI Guangxue, LI Shuangxi, et al. Analysis of sea level changes in the East China, Sea over the last 20, 000 years[J]. Periodical of Ocean University of China, 2006, 36(5): 699-704. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/qdhydxxb200605004

[11] 李广雪, 刘勇, 杨子赓, 等.末次冰期东海陆架平原上的长江古河道[J].中国科学:地球科学, 2005, 35(3): 284-289. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgkx-cd200503012 LI Guangxue, LIU Yong, YANG Zigeng, et al. The Yangtze River paleo-river channels on the continental shelf plain of the East China Sea during the last glacial period[J]. Science in China(Series D), 2005, 35(3): 284-289. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgkx-cd200503012

[12] 刘奎, 庄振业, 刘冬雁, 等.长江口外陆架区埋藏古河道研究[J].海洋学报, 2009, 31(5): 80-88. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hyxb200905009 LIU Kui, ZHUANG Zhenye, LIU Dongyan, et al. Study on buried pakeo-river channels on the outer shelf of the Yangtze River estuary[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2009, 31(5): 80-88. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hyxb200905009

[13] Li C, Chen Q, Zhang J, et al. Stratigraphy and paleoenvironmental changes in the Yangtze Delta during the Late Quaternary[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2000, 18(4): 453-469. doi: 10.1016/S1367-9120(99)00078-4

[14] Li C, Ping W, Sun H, et al. Late Quaternary incised-valley fill of the Yangtze delta (China): its stratigraphic framework and evolution[J]. Sedimentary Geology, 2002, 152(1): 133-158. doi: 10.1016-S0037-0738(02)00066-0/

[15] 王张华, 丘金波, 冉莉华, 等.长江三角洲南部地区晚更新世年代地层和海水进退[J].海洋地质与第四纪地质, 2004, 24(4): 1-8. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hydzydsjdz200404001 WANG Zhanghua, QIU Jinbo, RAN Lihua, et al. Chronostratigraphy and transgression/regression during late Pleistocene in the southern Changjiang (Yangtze)River Delta Plain[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2004, 24(1): 133-158. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hydzydsjdz200404001

[16] 闵秋宝, 汪品先.论上海地区的第四纪海进[J].同济大学学报, 1979(2): 109-128. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tjdxxb200203008 MIN Qiubao, WANG Pinxian. Quaternary transgression in Shanghai[J]. Journal of Tongji University, 1979(2): 109-128. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/tjdxxb200203008

[17] 汪品先, 闵秋宝, 卞云华, 等.我国东部第四纪海侵地层的初步研究[J].地质学报, 1981(1): 3-15. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE198101000.htm WANG Pinxian, MIN Qiubao, BIAN Yunhua, et al. Strata of Quaternary transgressions in east China: A preliminary study[J]. Acta Geological Sinica, 1981(1): 3-15. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE198101000.htm

[18] 吴标云, 李从先.长江三角洲第四纪地质[M].北京:海洋出版社, 1987. WU Biaoyun, LI Congxian. Quaternary Geology of the Yangtze River Delta[M]. Beijing: China Ocean Press, 1987.

[19] 钟石兰, 刘金陵, 李星学, 等.江苏太滆地区晚更新世以来古生物群及环境[J].微体古生物学报, 1999, 16(2): 168-180. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-WSGT902.002.htm ZHONG Shilan, LIU Jinling, LI Xuexing, et al. Preliminary study of biota and environments since late Pleistocene in the Tai-ge area, southern Jiangsu Province, China[J]. Acta Micropalaeontologica Sinica, 1999, 16(2): 168-180. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-WSGT902.002.htm

[20] 李从先, 闵秋宝, 孙和平.长江三角洲南翼全新世地层和海侵[J].科学通报, 1986, 31(21): 1650-1653. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KXTB198621013.htm LI Congxian, MIN Qiubao, SUN Heping. Holocene strata and transgression in the southern wing of the Yangtze River Delta[J]. Chinese Science Bulletin, 1986, 31(21): 1650-1653. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KXTB198621013.htm

[21] 范代读, 李从先, Yokoyama K, 等.长江三角洲晚新生代地层独居石年龄谱与长江贯通时间研究[J].中国科学:地球科学, 2004, 34(11): 1015-1022. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgkx-cd200411003 FAN Daidu, LI Congxian, Yokoyama K, et al. Age spectrum of the Late Cenozoic strata in the Yangtze River Delta and the study of the Yangtze River transit time[J]. Science in China(Series D), 2004, 34(11): 1015-1022. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgkx-cd200411003

[22] 陈静, 李晓, 王张华, 等.长江三角洲120 kaB.P.以来孢粉记录反映的古气候变化及其与海平面的耦合[J].海洋科学, 2009, 33(2): 68-73. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hykx200902014 CHEN Jing, LI Xiao, WANG Zhanghua, et al. Paleoclimate and sea level fluctuations in Shanghai region: spore-pollen implications during the past 120 000 years[J]. Marine Sciences, 2009, 33(2): 68-73. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hykx200902014

[23] Zhao B, Wang Z, Chen J, et al. Marine sediment records and relative sea level change during late Pleistocene in the Changjiang delta area and adjacent continental shelf[J]. Quaternary International, 2008, 186(1): 164-172. doi: 10.1016/j.quaint.2007.08.006

[24] Wang Z, Jones B G, Chen T, et al. A raised OIS 3 sea level recorded in coastal sediments, southern Changjiang delta plain, China[J]. Quaternary Research, 2013, 79(3): 424-438. doi: 10.1016/j.yqres.2013.03.002

[25] 陈艇, 王张华, 强小科, 等.太湖平原WJ孔矿物磁学特征以及晚第四纪海侵事件[J].地球物理学报, 2013, 56(8): 2748-2759. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqwlxb201308023 CHEN Ting, WANG Zhanghua, QIANG Xiaoke, et al. Magnetic properties of minerals recorded by the borehole WJ and Late Quaternary transgressions in the Taihu plain, southern Yangtze Delta[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2013, 56(8): 2748-2759. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqwlxb201308023

[26] Zhang Z. Seal level and coastal environment during MIS3 recorded by BY1 Core in North Jiangsu Plain, Eastern China[J]. Quaternary International, 2012, 279-280(60): 558-559.

[27] Ding Z L, Derbyshire E, Yang S L, et al. Stacked 2.6-Ma grain size record from the Chinese loess based on five sections and correlation with the deep-sea δ18O record[J]. Paleoceanography, 2002, 17(3): 1-5. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=HY000002624272

[28] Wang H B, Chen F H, Zhang J W. Environmental Significance of Grain Size of Loess-paleosol Sequence in Western Part of Chinese Loess Plateau[J]. Journal of Desert Research, 2002, 22(1): 21-26. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgsm200201005

[29] Xiao J, Porter S C, An Z, et al. Grain size of quartz as an indicator of winter monsoon strength on the Loess Plateau of central China during the last 130000 yr[J]. Quaternary Research, 1995, 43(1): 22-29. doi: 10.1006/qres.1995.1003

[30] Zhi-Zhong L I, Ling Z Y, Chen X L, et al. Late Holocene Climate Changes Revealed by Grain-size Cycles in Takemukul Desert in Yili of Xinjiang[J]. Scientia Geographica Sinica, 2010, 30(4): 613-619. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dlkx201004021

[31] Li N, Chambers F M, Yang J, et al. Records of East Asian monsoon activities in Northeastern China since 15.6 ka, based on grain size analysis of peaty sediments in the Changbai Mountains[J]. Quaternary International, 2017, 447: 158-169. doi: 10.1016/j.quaint.2017.03.064

[32] Bao K, Jia L, Xianguo L U, et al. Grain-size Characteristics of Sediment in Daniugou Peatland in Changbai Mountains, Northeast China:Implications for Atmospheric Dust Deposition[J]. Chinese Geographical Science, 2010, 20(6): 498-505. doi: 10.1007/s11769-010-0427-z

[33] Xudong W U, Liu G, Shen J. Grain size variation and its environmental significance from Huguangyan Maar Lake, Zhanjiang since the Holocene[J]. Journal of Lake Sciences, 2016, 28(5): 1115-1122. doi: 10.18307/2016.0522

[34] Peng Y, Xiao J, Nakamura T, et al. Holocene East Asian monsoonal precipitation pattern revealed by grain-size distribution of core sediments of Daihai Lake in Inner Mongolia of north-central China[J]. Earth & Planetary Science Letters, 2005, 233(3): 467-479. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=3296a71ee051f2c56285b68879154dc6

[35] Xiao S, Tian F, Zhang G, et al. Verifying a New Proxy of the Holocene East Asian Winter Monsoon-Grain Size of Mud on the Inner Shelf of the East China Sea[C]. 2007.

[36] Li M, Ouyang T, Tian C, et al. Sedimentary responses to the East Asian monsoon and sea level variations recorded in the northern South China Sea over the past 36 kyr[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2019, 171: 213-224. doi: 10.1016/j.jseaes.2018.01.001

[37] 陈吉余, 虞志英, 恽才兴.长江三角洲的地貌发育[J].地理学报, 1959(3): 201-220. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10284-1012372294.htm CHEN Jiyu, YU Zhiying, YUN Caixing. Geomorphological development of the Yangtze River Delta[J]. Acta Geographica Sinica, 1959(3): 201-220. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10284-1012372294.htm

[38] 陈吉余.长江河口动力过程和地貌演变[M].上海科学技术出版社, 1988. CHEN Jiyu. Dynamic Process and Geomorphological Evolution of the Yangtze River Estuary[M]. Shanghai: Shanghai Scientific & Technical Publishers, 1988.

[39] Milliman J D, Shen H T, Yang Z S, et al. Transport and deposition of river sediment in the Changjiang estuary and adjacent continental shelf[J]. Continental Shelf Research, 1985, 4(1): 37-45. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=kVEMHXGqC0rRW090C1KeiLMjsw5J08lGSFH4nNGsv9w=

[40] 金翔龙.东海海洋地质[M].北京:海洋出版社, 1992: 524. JIN Xianglong. Marine Geology of East China Sea[M]. Beijing: China Ocean Press, 1992: 524.

[41] 刘红, 何青, Gert, 等.长江入海泥沙的交换和输移过程--兼论泥质区的"泥库"效应[J].地理学报, 2011, 66(3): 291-304. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlxb201103001 LIU Hong, HE Qing, Gert, et al. Sediment exchange and transport processes in the Yangtze River Estuary: Concurrent discussion on the effects of sediment sink in the muddy area [J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(3): 291-304. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlxb201103001

[42] 秦蕴珊.东海地质[M].北京:科学出版社, 1987. QIN Yunshan. Geology of East China Sea [M]. Beijing: Science Press, 1987.

[43] 李从先, 陈庆强, 范代读, 等.末次盛冰期以来长江三角洲地区的沉积相和古地理[J].古地理学报, 1999, 1(4): 12-25. doi: 10.3969/j.issn.1671-1505.1999.04.002 LI Congxian, CHEN Qingqiang, FAN Daidu, et al. Palaeogeography and palaeoenvironment in Changjiang Dlta since last glaciation[J]. Journal of Palaeogeography, 1999, 1(4): 12-25. doi: 10.3969/j.issn.1671-1505.1999.04.002

[44] 于俊杰, 劳金秀, 蒋仁, 等.基于多重地层对比研究还原长江三角洲北翼晚第四纪古环境演变[J].地质通报, 2016, 35(10): 1692-1704. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2016.10.017 YU Junjie, LAO Jinxiu, JIANG Ren, et al. Reconstruction of the Late Quaternary palaeoenvironment on the north wing of Yangtze River delta, based on comparative study of the multistratigraphies[J]. Geological Bulletin of China, 2016, 35(10): 1692-1704. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2016.10.017

[45] Blott S J, Pye K. GRADISTAT: a grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments[J]. Earth Surface Processes and Landforms, 2001, 26(11): 1237-1248. doi: 10.1002/esp.261

[46] Stuiver M, Reimer P J, Reimer R W. CALIB 7.1 [DB/OL]. http://calib.org, accessed. 2019.

[47] Udden J A. Mechanical composition of clastic sediments[J]. Bulletin of the Geological Society of America, 1914, 25(1): 655-744. doi: 10.1130/GSAB-25-655

[48] Wentworth C K. A scale of grade and class terms for clastic sediments[J]. The Journal of Geology, 1922, 30(5): 377-392. http://www.bioone.org/servlet/linkout?suffix=bibr54&dbid=16&doi=10.1163%2F193724011X615451&key=10.1086%2F622910

[49] Folk R L. Practical petrographic classification of limestones[J]. AAPG Bulletin, 1959, 43(1): 1-38.

[50] Shea J H. Deficiencies of clastic particles of certain sizes[J]. Journal of Sedimentary Research, 1974, 44(4): 985-1003.

[51] Ye L, Yu G, Liao M, et al. Terrestrial-marine sedimentary cycles in the South Yellow Sea, China: Implications for paleoenvironmental reconstruction since MIS5[J]. Turkish Journal of Earth Sciences, 2017, 26(2): 170-188.

[52] 王张华, 赵宝成, 陈静, 等.长江三角洲地区晚第四纪年代地层框架及两次海侵问题的初步探讨[J].古地理学报, 2008, 10(1): 99-110. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gdlxb200801012 WANG Zhanghua, ZHAO Baocheng, CHEN Jing, et al. Chronostratigraphy and two transgressions during the Late Quaternary in Changjiang delta area[J]. Journal of Palaeogeography, 2008, 10(1): 99-110. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gdlxb200801012

[53] Lambeck K, Chappell J. Sea level change through the last glacial cycle[J]. Science, 2001, 292(5517): 679-686. doi: 10.1126/science.1059549

[54] 王靖泰, 汪品先.中国东部晚更新世以来海面升降与气候变化的关系[J].地理学报, 1980(4): 299-312. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1980.04.003 WANG Jingtai, WANG Pinxian. Relationship between sea-level change and climatic fluctuations in east China since late Pleistocene[J]. Acta Geographica Sinica, 1980(4): 299-312. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1980.04.003

[55] Ren J, Tamaki K, Li S, et al. Late Mesozoic and Cenozoic rifting and its dynamic setting in Eastern China and adjacent areas[J]. Tectonophysics, 2002, 344(3): 175-205. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=6eec7418daacd6c708d17872b1eae0b4

-

期刊类型引用(7)

1. 袁红旗,李如月,张亚雄,于英华. 海拉尔盆地泥质三角洲沉积特征和形成机理. 沉积学报. 2025(02): 595-608 .  百度学术

百度学术

2. 王晨,宋键,谭蕾,吕明浩,鲁东大学. 太行山山前平原区早更新世以来沉积物粒度与磁化率特征及其环境意义. 河北地质大学学报. 2023(03): 14-20 .  百度学术

百度学术

3. 周良,王洋,杜学斌,卜建军,吴俊,吕万军,刘秀娟. 珠江三角洲西缘晚第四纪沉积演化和最大海侵古岸线的重建. 沉积学报. 2022(01): 119-135 .  百度学术

百度学术

4. 于俊杰,刘平,林丰增,王继龙,丁大林,彭博,武彬,劳金秀. 福建三沙湾90ka以来沉积物来源及环境演变研究. 华东地质. 2022(01): 30-39 .  百度学术

百度学术

5. 王凤,曾蒙秀,朱丽东,朱诚,尹敬文,杨欢. 上山遗址区沉积过程与人类活动的关系. 沉积学报. 2021(03): 723-738 .  百度学术

百度学术

6. 刘德政,夏非. 江苏中部海岸晚第四纪沉积物的粒度与磁化率特征及其古环境意义. 海洋地质与第四纪地质. 2021(05): 210-220 .  本站查看

本站查看

7. 岳保静,刘金庆,刘健,廖晶,张军强. 渤海西缘YRD-1101孔晚更新世以来沉积物粒度特征及其环境变迁. 中国地质. 2020(03): 853-867 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(5)

下载:

下载: