Ocean drilling and marine geology in China

-

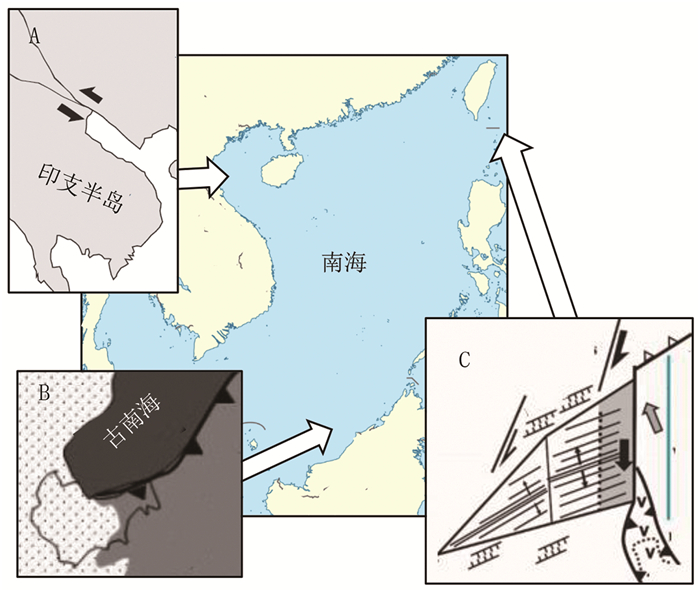

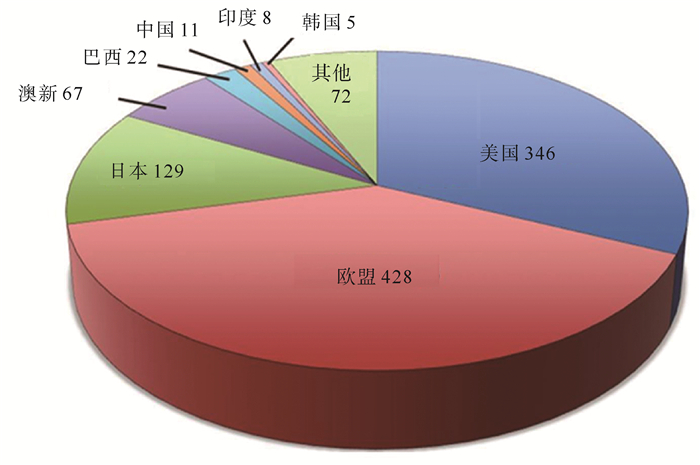

摘要: 中国的大洋钻探开始于20年前南海的ODP184航次。20年来,中国在国际大洋发现计划(IODP)中的作用大幅度提升,最近5年里在南海实现了三个半IODP航次以探索其裂谷与扩张过程。积极参加国际大洋钻探合作为中国的海洋地质学科带来了深刻的变化,不但将研究区域从近岸扩大到深海,而且壮大了中国深海科学研究队伍。边缘海构造和气候变化低纬驱动两方面的研究进展,就是成功的例子。现在中国为了增强在大洋钻探国际合作的作用,制定了三步走的方针。作为第二步,中国将提供执行钻探航次的钻井平台,从而进入大洋钻探的核心层。与此同时,中国提出在2020年主办国际学术大会,准备制定2023年以后的国际大洋钻探科学计划。对于中国深海科学界来说,这些新任务都将是空前的挑战,是否能够成功将取决于我们在科学上的准备程度。Abstract: In China, ocean drilling started twenty years ago with the ODP (Ocean Drilling Program) Leg 184 to the South China Sea.Over the twenty years, China has significantly enhanced its contributions to the IODP (International Ocean discovery Program), and 3 ½ IODP expeditions were implemented in the recent 5 years to explore the rifting and drifting processes of the South China Sea. Active participation in the international ocean drilling cooperation has led to profound changes in the marine geology science in China. It has not only geographically extended the research area from costal sea to deep ocean, but promoted the growth of a deep-sea scientific community in the country. Remarkable research progress has been made, for example, in the tectonics of marginal basin and the climate forcing by low-latitude processes. Now China has adopted a three step development strategy to further upgrade its role in the international cooperation. As for the 2nd step, Chins is ready to enter the core group of IODP by providing drilling facilities to implement the IODP expeditions. Meanwhile, China intends to host the next international conference in 2020 to prepare the new ocean drilling science plan beyond 2023. All these new targets present an unprecedented challenge to the Chinese deep-sea community, and the success will depend on its scientific preparation.

-

Keywords:

- ocean drilling /

- deep-sea research /

- marine geology /

- South China Sea

-

全球气候变化背景下洪涝灾害频发,成为日益严重的自然灾害[1-3]。开展古洪水研究有助于认识现代洪水沉积与环境,因此,探究不同时空尺度下的古洪水发生机制和规律,日渐成为第四纪沉积与环境研究的热点[4-5]。古洪水沉积物是研究古洪水事件的地质载体[6],但由于现代洪水沉积特征研究的不足,古洪水层识别仍多依赖经验法,部分结论存在一定争议[7-8]。古洪水与现代洪水虽然在发生时间、规模以及沉积物保存环境等方面存在较大差异,但发生过程、沉积原理及沉积物成分、结构、构造特征是相同的[9]。因此,遵循“将今论古”的研究思路,充分认识现代洪水沉积特征,是识别地层中古洪水沉积的重要前提和依据[10-13]。

XRF(X-ray Fluorescence,即X射线荧光光谱)元素扫描技术利用X射线对岩芯剖面进行扫描,以单位时间内各元素(Mg—U)X荧光信号计数作为元素丰度,该方法具有快速、无损、高分辨率等特点[14],尽管测量值受岩芯含水量、粒度、有机质含量、裂隙等影响,只能获得半定量的元素结果[15-16],但基于XRF连续扫描与ICP-OES/ICP-MS测试对比分析发现,扫描结果可信度较高,可忠实反映岩芯元素变化特征[17-18]。因此,该方法在第四纪海洋与湖沼沉积[19-21]、全新世泥炭层[22]以及洞穴石笋[23]研究中应用广泛。相比而言,在河流洪水沉积方面的研究鲜见报道[13]。

山东中部山地是我国著名暴雨多发区,并因此频繁引发山前平原地区洪水灾害[24],历史时期的古洪水事件可能在一定程度上导致了区域内古文化衰落[25]。2018年8月山东寿光发生暴雨洪水灾害[26],本研究获取境内弥河、丹河流域洪水沉积物浅钻(下部含现代土壤层),利用XRF岩芯扫描系统对其进行高分辨率连续元素扫描,同时结合沉积相和粒度讨论元素含量变化规律及其影响因素,发现洪水层标志性元素特征,对比其他地区洪水沉积物研究结论,讨论该标志性特征的适用性,并在古洪水层识别中有条件性应用。

1. 研究区概况与洪水事件

弥河发源于山东中部沂山,总体为北偏东流向,注入渤海莱州湾(图1a),全长206 km,流域面积3 847.5 km2,年平均径流深度156.5 mm。丹河发源于临朐县山旺镇,向东北汇入弥河,为弥河第一大支流。岳寺高村以下为弥河下游,长96 km,流经山前平原和滨海低地区,河道平均比降仅为0.4‰(图1b)。该流域属暖温带季风区大陆性气候,多年平均降水量约为600 mm,降水集中在5—8月,旱涝灾害频发。有水文记录以来(截至2017年),最大洪峰流量发生在1963年7月19日(瑞庄站),达到2870 m3/s。近40年来弥河断流天数呈逐渐增加趋势,特别是1981年以来,寒桥站监测年断流天数均在150天以上[27]。

2018年8月14日,受台风“摩羯”影响,研究区内开始出现降雨,河流流量随之增大,丹河因河道较窄,水位上升淹没河漫滩区域。8月18日,台风“温比亚”又过境弥河流域,下游寿光地区8月18日12时至8月20日1时降雨量超过200 mm,上游部分地区降水量达到300 mm,河流水位大幅快速上升,位于弥河中游的谭家坊水文站流量达到2420 m3/s,并且伴随上游水库泄洪,大量客水涌入,导致弥河、丹河下游河道多处出现漫堤和决堤,形成洪涝灾害[28-29]。

2. 样品与方法

2018年10月,笔者考察弥河流域洪水淹没区,选择新鲜洪水沉积保存较为原始的地点(图1b、c、d),获取沉积物岩芯MH1、DH1、DH2。MH1孔长21.5 cm,位于弥河下游宽河道区,行洪河道宽约2 km,钻孔取自堤坝内高河漫滩,高出正常河面约2.5 m,已被平整开垦为耕地,主要种植旱作粮食作物(图1c)。DH1、DH2浅钻长度均为21 cm,DH1位于丹河下游堤坝内侧河漫滩之上,此处行洪河道宽约200 m,河漫滩高出河面约2 m,堤坝高出河漫滩约2.5 m,河漫滩区以杂草荒地为主;DH2位于堤坝外侧农田区,属决口扇沉积[30],西距决口点约50 m,两个钻孔相距约200 m。本文取MH1、DH2岩芯进行XRF元素扫描分析,并结合DH1钻孔扫描结果以及长江流域若干洪水地层元素地球化学特征进行讨论。

岩芯运回实验室后剖开,首先进行平整处理,然后覆盖上Ultralene薄膜(4 μm),使用Avaatech型XRF岩芯扫描仪按5 mm间隔连续扫描分析,扫描面积为5 mm(宽度)×10 mm(长度),扫描时间为30 s[16],该实验在中国科学院南海海洋研究所完成。由于测试和采样间隔6个月左右,岩芯水分挥发充分,含水量对测试结果影响较弱。为尽量消除测试过程中的偶然因素影响,只选择Al、Ti、Si、Ca、Fe、Rb、Sr、Zr等8种绝大部分点位相对信号强度在1000以上的元素进行分析[31]。另外,由于仪器探头宽度问题,岩芯两端扫描结果往往容易出现较大偏差,故删去顶部和底部各一组数据。

3. 结果与分析

3.1 岩性特征与元素扫描结果

MH1岩芯0~9 cm为黄色洪水沉积层,未见明显层理,下段9~21.5 cm为河漫滩沉积基础上自然发育和人工培育叠加形成的现代土壤层,呈棕褐色,粒度分析结果显示洪水沉积物颗粒较细,以黏土和细粉砂为主(图2),揭示钻孔位置洪水水动力较弱[32]。扫描结果显示,Al、Ti、Si、Ca、Fe等5种元素在洪水沉积层信号强度突然升高;Rb元素在整个岩芯比较稳定,仅在沉积界面处出现信号强度谷值,推测可能与此处岩芯出现裂隙有关;Sr、Zr元素洪水沉积层信号强度则呈现降低趋势(图2)。

DH2钻孔0~12.5 cm为洪水决口扇沉积层,岩性为红黄色黏土,层理不清晰,下段12.5~21 cm为现代耕土层,呈棕黑色,含丰富植物残体。粒度组分拟合结果揭示决口扇沉积可划分为3个阶段,洪水水动力整体较弱[30]。XRF扫描结果显示,Al、Ti、Si、Ca、Fe、Rb等6种元素信号强度变化曲线较为相似,均呈现先波动降低,后稳定升高特征,在洪水层与土壤层沉积界面处信号强度达到最低值;元素Sr和Zr信号强度变化特征一致,先波动降低后略有升高,于10.5 cm处达到钻孔最低值,下段土壤层信号强度明显高于上段洪水沉积层,但信号强度变化略滞后于岩性变化(图3)。

3.2 洪水层与土壤层元素差异

两个钻孔洪水沉积层中Al、Ti、Si、Ca、Fe等元素扫描强度明显高于土壤层,而Sr和Zr元素平均信号强度则有不同程度降低,Rb元素在不同地层中的扫描强度差异不大(表1)。MH1和DH2岩芯下段分别为河漫滩沉积基础上发育的土壤层和现代耕土层,两者元素平均扫描强度具有一定差异,体现了不同类型土壤元素地球化学特征方面的差异性。同时,XRF元素扫描受岩芯岩性影响[16],数值为半定量结果,不同钻孔之间缺乏严格可对比性。

表 1 MH1、DH2岩芯不同沉积地层元素平均扫描强度Table 1. Average scanning intensity of elements in different sedimentary strata of Cores MH1 and DH2元素强度 Al/104 Ti/104 Si/105 Ca/105 Fe/105 Rb/104 Sr/104 Zr/104 MH1 洪水层 1.35 1.54 1.15 1.44 1.61 0.35 0.62 0.65 土壤层 1.00 1.24 1.09 0.55 1.13 0.32 0.79 1.29 DH2 洪水层 1.23 1.75 1.06 1.13 1.99 0.30 0.68 0.64 土壤层 0.95 1.42 0.95 0.71 1.44 0.28 0.79 0.86 3.3 相关分析

相关性受控于元素在表生环境中的地球化学行为,不同元素间相关性越高越有助于揭示元素的稳定输入来源和赋存条件[33]。MH1岩芯元素相关系数显示,Al、Ti、Si、Ca、Fe、Rb等6种元素具有正相关性(表2),且相关系数绝大多数大于0.6(0.01置信水平),其中Mg、Fe之间的相关系数最高,0.01置信水平上R值达到0.988;Sr、Zr两种元素显著正相关,R值高达0.927,与其余大部分元素呈负相关关系。

表 2 MH1浅钻元素相关性分析Table 2. Results of element correlation analysis for Core MH1Al Ti Si Ca Fe Rb Sr Zr Al 1 Ti 0.884** 1 Si 0.831** 0.773** 1 Ca 0.804** 0.819** 0.437** 1 Fe 0.847** 0.912** 0.605** 0.924** 1 Rb 0.779** 0.765** 0.707** 0.612** 0.704** 1 Sr -0.381* -0.339** 0.128 -0.726** -0.547** -0.061 1 Zr -0.480** -0.480** 0.018 -0.854** -0.663** -0.233 0.927** 1 注:*在0.05级别(双尾),相关性显著;**在0.01级别(双尾),相关性显著。 DH2钻孔元素可分为两组相关性较高的元素组合,第1组为Al、Ti、Si、Ca、Fe、Rb元素,相关系数在0.01水平上达到0.7以上。其中Al、Si都是常见造岩元素,一般被认为是外源碎屑元素[34],Si元素可用来反映河流水动力大小及水量平衡[35],Al元素主要富集在黏土矿物中,可作为强化学风化和淋滤作用的环境指示元素[36];Ti是惰性元素,其信号强度的变化通常指示区域降水量,可作为指示沉积物中陆源碎屑物的有效指标[37];Fe元素主要来自地表侵蚀的细粒碎屑物质[17];Ca与Fe元素相关系数高达0.938,表明在洪水沉积物中,自生陆源碎屑碳酸盐所占比重较小,主要为外源输入[11];Rb元素在地球化学过程中性质稳定,其信号强度受含水量、粒度等因素干扰较小[38]。第2组为Sr和Zr元素,两者相关系数超过0.9。Zr是极其稳定的化学元素,多以锆石的形式存在于粗粒碎屑物中,不易流失和迁移,仍保持源区原岩的特征,代表粒径较大的陆源碎屑物[39]。

表 3 DH2岩芯元素相关性分析结果Table 3. Results of element correlation analysis for Core DH2Al Ti Si Ca Fe Rb Sr Zr Al 1 Ti 0.950** 1 Si 0.950** 0.912** 1 Ca 0.838** 0.866** 0.694** 1 Fe 0.867** 0.936** 0.787** 0.938** 1 Rb 0.774** 0.747** 0.749** 0.712** 0.727** 1 Sr -0.133 -0.205 0.115 -0.527** -0.387* 0.000 1 Zr -0.214 -0.279 0.052 -0.618** -0.439** -0.084 0.911** 1 注:*在0.05级别(双尾),相关性显著;**在0.01级别(双尾),相关性显著。 3.4 Sr、Zr、Rb元素比值特征与分析

MH1孔和DH2孔岩芯Zr/Rb比在洪水沉积层平均值分别为1.95、2.12,相较土壤层低,Rb/Sr比则表现为高值(平均值分别为0.56、0.44,图4a、b)。Rb和Zr元素在风化搬运过程中的地球化学行为既稳定又存在明显区别[40]。Zr主要赋存于土壤或沉积物中的锆石中,在风化搬运过程中稳定性强,常在粗颗粒中富集,而Rb元素作为典型的分散元素主要存在于细粒矿物中,因此Zr/Rb比值实际上反映了粗粒级矿物与黏土矿物的相对含量[41]。相比而言,Rb/Sr比的环境指示意义更加复杂,一方面Sr元素与Zr元素相似,主要富集在粗粒矿物中(图2、3),而Rb元素主要在黏土矿物中富集,因而典型洪水粉砂层Rb/Sr比值通常较低[42]。另一方面,Sr元素化学活性较Rb元素高,更容易淋溶流失,因而Rb/Sr值会随时间推移逐渐增大,指示了与洪水发生密切相关的降水强度的大小[43]。

![]() 图 4 DH2(a)、MH1(b)和DH1(c)[44]钻孔Zr/Rb比和Rb/Sr比变化特征Figure 4. Variations of Zr/Rb and Rb/Sr ratios in DH2 (a), MH1 (b), and DH1 (c) cores

图 4 DH2(a)、MH1(b)和DH1(c)[44]钻孔Zr/Rb比和Rb/Sr比变化特征Figure 4. Variations of Zr/Rb and Rb/Sr ratios in DH2 (a), MH1 (b), and DH1 (c) cores4. 讨论

4.1 Zr/Rb比值的洪水指示意义与区域差异

如上文所述,Rb和Zr元素在表生地球化学行为中存在显著差异性,其比值可作为指示洪水沉积物的有效地球化学指标,并能在一定程度上揭示洪水区域的环境特征[40]。王敏杰等[45]分析了长江三角洲地区钻孔岩芯沉积物Zr/Rb比值变化,发现Zr/Rb比的峰值与洪水期粗粒沉积对应,由此重建了长江流域600年以来古洪水事件。韦璐等同样在长江水下三角洲获得柱状岩芯,利用Zr/Rb峰值识别出长江流域1930—2017年间18次洪水事件,识别率达到80%[46]。吴霜等在赣北黄茅洪水地层研究中也发现Zr/Rb比与平均粒径(Φ值)呈负相关关系,但结合器测降水记录和地层年代,得出截然相反的结论,即Zr/Rb低值对应洪水期沉积[47](图5b)。MH1和DH2浅钻洪水沉积层以黏土和细粉砂为主,其Zr/Rb值相较于土壤层值低,因此低值对应钻孔中洪水期沉积(图4a、b)。与DH2钻孔临近的DH1浅钻,因位于堤坝内侧较窄的行洪河道内,洪水前期以弱水动力条件下的细粒沉积物为主,Zr/Rb比达到钻孔谷值,后期洪水流速增大,沉积典型洪水粉砂层,Zr/Rb值随之升高(图4c)[11,44]。与下伏河漫滩沉积物基础上发育的现代土壤层相比,洪水黏土层Zr/Rb比明显较低,而洪水粉砂层则大致与之持平。该发现拓宽了过去认为Zr/Rb比的峰值(或谷值)对应洪水沉积的单一认识,其深层次原因在于洪水水动力和沉积类型存在多样性,不同河段、地貌单元和水文条件,可能造成洪水层粒度特征出现多种模式[9,44]。

4.2 Rb/Sr比值的环境指示意义

在含有洪水沉积层的古地层研究中,Rb/Sr值的环境学意义有风化淋溶说和粒度机械组成说两种解释[42,48]。前者认为,Rb的化学性质比较稳定,Sr的化学活性则较高,二者在表生地球化学过程中常发生分馏,离子半径较小的Sr主要以游离态形式被地表水或地下水带走,原地残留洪水沉积物中Rb/Sr值会随时间推移逐渐增大。因而,Rb/Sr值的大小实际上指示了与洪水发生密切相关的降水量的大小[43]。持粒度机械组成说的学者认为,Sr元素与Zr元素相同,本身主要富集在粗粒矿物中(图2、3),而Rb元素主要在黏土矿物中富集,因而典型洪水粉砂层Rb/Sr比值通常较低[42]。MH1和DH2钻孔现代耕土层Rb/Sr比显著低于洪水层(图4),一方面可以解释为离子半径较小的Sr元素主要以游离态形式被洪水带走,使洪水层中Rb/Sr比升高[49];另一方面,按照Rb/Sr比低值对应粗粒沉积的一般认识,两根岩芯洪水沉积层均为细粒沉积,则应对应Rb/Sr比峰值。就所经受的化学风化和降水淋溶作用而言,新鲜洪水沉积显然没有土壤层充分,但粒度较细的现代洪水沉积物Rb/Sr值明显高于化学风化程度更高的表土层,因此Rb/Sr值实际上主要反映洪水沉积物原始粒度粗细状况,后期风化淋溶对其影响是次要的[48]。长江流域三峡玉溪遗址[42]和武汉SK10钻孔数据[43]也显示Rb/Sr比与平均粒径(Φ值)呈正相关关系(图5),即粒度越细,对应Rb/Sr比值越高,但不同区域Rb/Sr比差异较大,可能与当地环境背景值有关。

综上,Zr/Rb和Rb/Sr比值在洪水沉积层中的指示意义具有不确定,应考量所处河段地貌和洪水水文特征及其在沉积物粒度上的体现,必要时需结合磁化率、孢粉、烧失量、同位素、重金属元素等其他指标综合判定[50]。

4.3 Rb/Sr比对洪水事件的指示意义

明确了粒度为Rb/Sr比值大小的单一影响因素,则Rb/Sr也被赋予了与粒度指标相同的指示洪水事件和水动力强度的意义[51]。台风“摩羯”降水引发丹河水位上升,淹没DH1钻孔位置,粒度特征显示此时洪水水动力较弱,孢粉组合特征揭示该时期沉积主要来自区域内部,后在台风“温比亚”降水和上游水库泄洪双重影响下,丹河下游水位大幅升高,流速显著加快,沉积典型洪水粉砂层(图4c)[11]。Rb/Sr比变化特征独立揭示了两次洪水事件,并可反映其水动力变化过程[52]。将3个钻孔洪水沉积层Rb/Sr比与中值粒径进行相关分析,发现两者之间具有较好的负相关关系,即Rb/Sr比值越大,揭示洪水水动力越弱,Rb/Sr谷值对应黏土质洪水沉积,峰值对应粒度粗组分高值的粉砂质洪水沉积[53]。但在河流下游泛滥平原地区,对地层进行研究时应首先甄别古河道沉积、河漫滩沉积、洪水沉积,同一类型沉积物之间进行Rb/Sr值比较才具有讨论意义[13,53]。

5. 结论

(1)MH1和DH2钻孔位置洪水水动力较弱,洪水层粒度较细,土壤层粒度稍粗。Mg、Al、Ti、Si、Ca、Fe、Sr、Zr等绝大多数元素信号强度与粒度相关性显著,表明其受粒度控制明显,并最终受控于洪水水动力强度;Rb元素信号强度与粒度相关性弱,在钻孔中的含量变化较为稳定,仅在沉积界面处有所降低,可能与裂隙造成的实验误差有关。

(2)相关性分析显示Sr、Zr两个元素显著正相关,且与粒度具有负相关关系,在洪水沉积层表现为信号强度低值,Mg、Al、Ti、Si、Ca、Fe等元素具有正相关关系,且与粒度呈现一定的正相关性,在洪水堆积层信号强度较高。

(3)Zr/Rb比受控于粒度特征,谷值对应粒度中值粒径低值;Rb/Sr值主要受控于沉积物粒度特征,与风化淋溶作用无关。Zr/Rb峰值和Rb/Sr谷值对应黏土质洪水沉积,Zr/Rb谷值和Rb/Sr峰值对应粒度粗组分高值的粉砂质洪水沉积,两者均可作为识别古洪水沉积的参考依据,但运用时需综合考量洪水水动力特征、采样点位置及洪水沉积层粒度表现形式。

致谢:感谢两位审稿专家的宝贵修改意见和建议,感谢河南大学硕士研究生王船舟在样品采集中给予的帮助。

-

表 1 南海大洋钻探钻井统计

Table 1 Scientific ocean drilling sites and expeditions to the South China Sea

-

[1] 丁仲礼.中国大洋钻探二十年[J].科学通报, 2018, 63(36):3866-3867. DING Zhongli. Twenty years of ocean drilling in China[J]. Chinese Science Bulletin, 2018, 63(36):3866-3867.

[2] 汪品先.大洋钻探五十年:回顾与前瞻[J].科学通报, 2018, 63(36):3868-3876. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkxjz201902012 WANG Pinxian. Fifty years of scientific ocean drilling: Review and prospect [J]. Chinese Science Bulletin, 2018, 63(36):3868-3876. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkxjz201902012

[3] 翦知湣.进军深海科学前沿——我国参与大洋钻探的进展[J].科学通报, 2018, 63(36):3877-3882. JIAN Zhimin. Towards the scientific frontier of deep-sea research——progress of China's participation in ocean drilling[J]. Chinese Science Bulletin, 2018, 63(36):3877-3882.

[4] 中国大洋发现计划办公室、海洋地质国家重点实验室(同济大学)编.大洋钻探五十年[M].同济大学出版社, 2018. IODP-China Office and State Key Laboratory of Marine Geology (Tongji University). Fifty Years of Ocean Drilling [M]. Tongji University Press, 2018.

[5] Wang Pinxian, Prell W, Blum P, et al. Proceeding, Ocean Drilling Program, Initial Reports 184[R]. ODP, Texas A & M, College Station, USA, 2000.

[6] Li Chunfeng, Lin Jian, Kulhanek D K, and the Expedition 349 Scientists. Proceedings of the International Ocean Discovery Program, 349, South China Sea Tectonics[R]. IODP, College Station, Texas, 2015.

[7] Sun Zhen, Stock J, Klaus A, and the Expedition 367 Scientists. International Ocean Discovery Program Preliminary Report, 367, South China Sea Rifted Margin[R]. IODP, College Station, Texas, 2018.

[8] Jian Zhimin, Larsen H C, Alvarez Zarikian C, and the Expedition 368 Scientists. International Ocean Discovery Program Preliminary Report, 368, South China Sea Rifted Margin[R]. IODP, College Station, Texas, 2018.

[9] Wang Luejiang, Wang Pinxian. Late Quaternary paleoceano-graphy of the South China Sea: glacial-interglacial contrasts in an enclosed basin[J]. Paleoceanography, 1990, 5(1): 77-90. doi: 10.1029/PA005i001p00077

[10] Zhang G L, Chen L H, Jackson M G, et al. Evolution of carbonated melt to alkali basalt in the South China Sea[J]. Nat Geosci, 2017, 10: 229-235. doi: 10.1038/ngeo2877

[11] Tapponnier P, Peltzer G, Armijo R. On the mechanism of collision between India and Asia[C]//In: Coward M P, Ries A C (eds). Collision Tectonics. Geological Society, London, Special Publications, 1986, 19: 11-157.

[12] Hall R, Breitfeld H T. Nature and demise of the Proto-South China Sea[J]. Bulletin of the Geological Society of Malaysia, 2017, 63:61-76. doi: 10.7186/bgsm63201703

[13] Wang Pinxian, Li Qianyu, Tian Jun, et al. Monsoon influence on planktic δ18O records from the South China Sea[J]. Quaternary Science Reviews, 2016, 142: 26-39. doi: 10.1016/j.quascirev.2016.04.009

[14] 汪品先, 李前裕, 田军, 等.从南海看第四纪大洋碳储库的长周期循环[J].第四纪研究, 2015, 35(6):1297-1319. doi: 10.1093/nsr/nwt028 WANG Pinxian, LI Qianyu, TIAN Jun, et al. Long-term cycles in the carbon reservoir of the Quaternary ocean: a perspective from the South China Sea [J]. National Science Review, 2014, 1: 119-143, doi: 10.1093/nsr/nwt028.

[15] IODP科学规划委员会译.地球、海洋与生命. IODP初始科学计划(2003-2013)[M].上海: 同济大学出版社, 2003. Integrated Ocean Drilling Program (IODP) Planning Sub-Committee (IPSC). Earth, Ocean and Life. IODP Initial Science Plan: 2003-2013 [M]. Washington D C, International working Group Support Office, 2001.

[16] 国际大洋发现计划2013-2023科学计划书: 照亮地球—过去、现在与未来[M].中国综合大洋钻探计划办公室译.上海: 同济大学出版社, 2011. IODP. Illustrating Earth's Past, Present and Future: The Science Plan for the International Ocean Discovery Program 2013-2023 [M]. Washington DC: Intergrated Ocean Drilling Program, 2011.

[17] Kopf A, Camerlenghi A, Canals M, et al. The Deep Sea and Sub-Seafloor Frontier[R]. Germany: European Commission, 2012: 1-57.

下载:

下载: