Heavy mineral composition in surface sediments of the Minjiang River estuary and its implications for provenance

-

摘要: 对闽江河口近岸海域的230个表层沉积物样品和闽江20个表层沉积物样品进行重矿物分析,系统地研究了重矿物的分布特征及其物源指示。研究区共鉴定出重矿物27种,主要以普通角闪石、绿帘石、磁铁矿和黑云母为主。根据重矿物组合分布特征,将研究区分为两个矿物组合区,并划分为3个矿物组合亚区。闽江口近岸沉积区(Ⅰ-1区)矿物组合为普通角闪石-磁铁矿-绿帘石,受闽江物质影响很大;近岸混合沉积区(Ⅰ-2区)矿物组合为普通角闪石-磁铁矿-黑云母-绿帘石,受浙闽沿岸流携带物质和闽江物质共同影响沉积形成,闽江物质影响明显减弱;残留沉积区(Ⅱ区)矿物组合为普通角闪石-绿帘石-磁铁矿,主要为受后期改造的晚更新世海侵边界层。Abstract: 230 surface sediment samples from the offshore and 20 samples from the river estuary of the Minjiang River are collected for this study. The distribution pattern of heavy minerals and their provenances are investigated with emphasis on provenances of sediments. A total of 27 species of heavy minerals are identified in the study area, dominated by hornblende, epidote, magnetite and biotite. According to the characteristics of heavy mineral assemblages, the research area is divided into two districts, and three subdistricts of mineral assemblages. The Minjiang estuarine depositional area (UnitⅠ-1) is dominated by an assemblage of hornblende-magnetite-epidote assemblage, under the control of the Minjiang River. The longshore mixed depositional area (Unit Ⅰ-2) is characterized by a hornblende-magnetite-biotite-epidote assemblage, resulted from the mixture of the Minjiang River materials and the materials carried by the Zhejiang-Fujian coastal current. The influence of the Minjiang River is obviously weakened in this area. The residual depositional area (Unit Ⅱ) has an assemblage of hornblende-epidote-magnetite, which is the Late Pleistocene deposits of transgressive boundary layer.

-

东亚大陆边缘发育全球罕见的活跃的沉积物输送和沉积体系。在过去几十年间,国内外学者对中国东部大河体系开展了水文泥沙[1, 2]、入海物质组成[3, 4]、输运模式[5]和边缘海沉积环境[6]等多方面的研究,而对于中小河流的研究关注度却不高。近年来,越来越多的研究表明,中小型河流的作用可能被明显低估[7, 8],可能在沉积物的源-汇、海洋化学等方面扮演重要的角色[9, 10]。

闽江是福建省最大的河流,干流河长577km,流域面积占福建省土地面积的一半,可达60992km2,多年平均径流量仅次于长江和珠江,居国内第三[11]。闽江为山溪性河流,径流量丰富、洪枯流量悬殊,洪水期的径流量约占全年总量的61%。在过去50年间,闽江年均输沙量为272~2000万吨,平均输沙量可达824万吨。入海径流及其携带的泥沙、营养盐和污染物等,对闽江口及台湾海峡的海洋水文特征、水团组成、泥沙沉积产生巨大的影响[12]。目前,针对闽江河口的研究,多数集中在物理海洋学[13]、沉积动力学[14, 15]和地形地貌[16]等方面,而对于闽江沉积物入海的扩散方向和沉积特征等方面的研究相对较少。因此,深入系统地研究和总结闽江口的沉积物扩散方向和范围是非常必要的,不仅对中国东部边缘海海陆相互作用具有非常重要的科学意义,而且对海岸带可持续发展管理也具有重要意义。

沉积物中的碎屑矿物组分研究对于阐明沉积作用过程具有重要意义,可以说明沉积物的物质组成、分布规律以及沉积物的物质来源,进一步了解源区的母岩成分及矿物在搬运过程中变化规律和现代沉积作用[17, 18]。鉴于前人对研究区矿物组成方面的研究较少且大都时间较为久远[18, 19],亟需新的研究对已有资料进行补充。本文拟通过对比闽江和闽江口近岸海域表层沉积物重矿物的含量和组合变化特征,阐明闽江物质入海后的搬运和扩散趋势,并讨论闽江物质输入、周边岛屿及沿岸岩石剥蚀对沉积物中重矿物组成的影响,探讨闽江口沉积环境和现代沉积作用,为闽江河口地区港口开发的航道治理提供依据,为后续研究提供基础资料和数据。

1. 材料与方法

1.1 样品采集

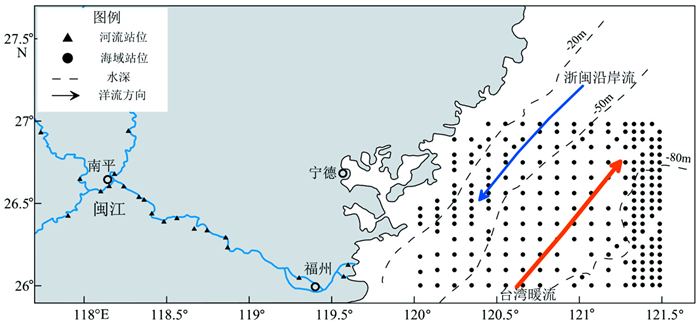

2014年5月进行闽江流域野外地质考察并采集20个河流样品,考虑到样品的代表性,样品采集尽量避开城市等可能的污染源。2015年6—9月和2015年10月,青岛海洋地质研究所通过“勘407”号调查船,利用箱式取样器获得闽江河口区230个站位的海底表层沉积物样品,取样间距大致为5km,部分区域适当加密(图 1)。

1.2 测试方法

粒度分析:取样品1~2g,用双氧水和稀盐酸浸泡去除有机质和碳酸盐后洗盐,经六偏磷酸钠溶液超声波分散后,用英国马尔文(MLVERN)公司生产的Mastersizer-2000型激光粒度分析仪(测量范围为0.02~2000μm,重复测量的相对误差﹤2%)进行粒度测试。本文采用伍登-温德华式等比制Φ值粒级标准表示粒级,采用图解法对平均粒径(Mz)、分选系数(δ1)等粒度参数进行计算,采用Folk命名法对沉积物进行命名。

碎屑矿物分析:取50~100g沉积物原样,烘干后称重,取适量于烧杯中,加入六偏磷酸钠试剂浸泡,使沉积物充分分散,并依次通过孔径为0.25、0.125、0.045mm的铜筛进行粒级筛选。筛选后烘干,选取0.045~0.125mm粒级组分称重并进行轻、重矿物分离,分离试剂选用三溴甲烷重液(室温20℃下,密度为2.89g/cm3),分离后对轻重矿物分别进行称重,得到其质量,称量精度为0.0001g。重矿物鉴定工作采用体视显微镜观察和偏光显微镜油浸法结合的方法,每个样品鉴定矿物颗粒数在300颗以上,对颜色、形态、条痕、铁染程度、蚀变程度、颗粒相对大小、光学性质等矿物特征进行描述和鉴定,统计颗粒百分含量。

2. 结果与分析

2.1 闽江口外近岸海域重矿物组成与分布

研究区重矿物共鉴定出27种,含量为0.02%~37.5%,平均值为7.24%。重矿物主要以闪石类(普通角闪石+阳起石+透闪石,平均含量为32.18%,下同)、帘石类(绿帘石+褐帘石+斜黝帘石,11.42%)、金属类(钛铁矿+磁铁矿+褐铁矿+赤铁矿,16.76%)、片状矿物(黑云母+白云母+绿泥石+水黑云母,29.25%)为主;其次是辉石类(普通辉石+紫苏辉石+透辉石,3.79%)和石榴石(2.14%);再其次为锆石、自生黄铁矿、榍石、金红石,其分布较广且百分含量都小于1%;电气石、白钛石、磷灰石、矽线石和蓝晶石含量较低,在研究区分布较少,仅部分站位零星出现(表 1)。根据矿物的物理化学性质将研究区的重矿物分为闪石类、帘石类、金属类、辉石类、片状矿物和稳定矿物(石榴石、锆石、榍石和金红石等)六类,以便于分析。

表 1 研究区沉积物中主要重矿物质量分数统计Table 1. Percentage of heavy minerals in sediments of the research area质量分数/% 全区(230) Ⅰ-1

(42)Ⅰ-2

(159)Ⅱ

(29)泥

(72)砂质泥

(6)粉砂

(48)砂质

粉砂(76)粉砂

质砂(26)砂

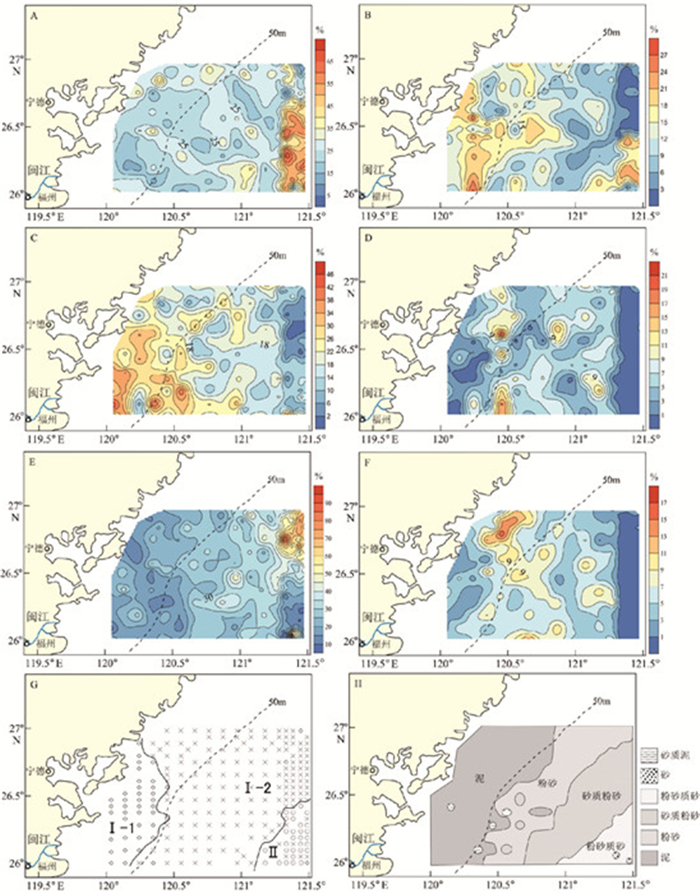

(2)最小值 最大值 平均值 普通角闪石 11.06 70.53 31.95 23.97 30.44 47.30 25.52 23.90 24.45 35.81 47.77 29.68 绿帘石 0.40 30.24 11.27 14.62 9.07 16.93 14.06 12.84 9.60 7.17 15.89 7.26 辉石类 0.00 22.44 3.79 3.08 4.59 0.84 5.38 3.36 5.40 2.42 1.19 0.00 片状矿物 3.74 78.88 29.26 20.10 33.57 19.01 5.82 18.62 35.08 39.74 17.42 44.68 钛铁矿 0.00 18.80 3.61 5.03 3.78 2.06 4.65 6.29 4.24 2.70 3.00 3.02 磁铁矿 0.00 28.86 11.01 15.57 10.15 10.89 16.93 22.13 11.40 7.00 10.33 14.09 金属类矿物 0.00 44.84 16.76 26.49 15.32 14.08 24.16 33.60 17.50 10.41 14.62 17.57 石榴石 0.00 13.04 2.14 1.62 2.60 0.40 3.39 1.26 2.78 1.41 0.63 0.00 锆石 0.00 5.36 0.88 1.37 0.99 0.07 1.61 1.06 1.02 0.56 0.14 0.00 稳定矿物 0.00 17.21 3.69 4.35 4.30 0.67 6.00 3.82 4.58 2.45 1.05 0.00 自生黄铁矿 0.00 11.53 0.87 2.87 0.44 0.04 1.91 2.07 0.46 0.13 0.35 0.00 注:表内除全区列出最小值、最大值和平均值外,其余各列均为平均值;Ⅰ-1、Ⅰ-2和Ⅱ代表研究区分区号;括号内代表各列样品的个数。 研究区闪石类矿物包括普通角闪石、阳起石和透闪石,主要以普通角闪石为主,多呈绿色、深褐色,多为短柱状、粒状、板状,部分被磨蚀。普通角闪石变化范围为11.06%~70.53%,含量平均为31.95%。整体趋势自西部向东部含量增加,高值区主要分布在研究区东部,对应沉积类型为砂质粉砂和粉砂质砂(图 2A)。

帘石类矿物包括绿帘石、斜黝帘石和褐帘石,以绿帘石为主。绿帘石多为黄绿色和不同色调的黄色,多为粒状、次棱角状。绿帘石含量为0.40%~30.24%,平均值为11.27%,在研究区西部和东南部含量较高,在中部和东北部含量较低,高值区对应的沉积物类型主要为泥和粉砂质砂(图 2B)。

金属类矿物主要包括稳定铁矿物(钛铁矿和磁铁矿)和氧化铁矿物(赤铁矿和褐铁矿)。研究区金属类矿物主要以稳定铁矿物为主,磁铁矿和钛铁矿的平均百分含量分别为11.01%和3.61%。磁铁矿多为粒状,多呈金属光泽,有磁性,部分表面有红色铁锈。稳定铁矿物和氧化铁矿物含量变化一致,均呈现自闽江口近岸地区向远岸递减的趋势。金属类矿物百分含量为0%~44.84%,平均值为16.76%,在泥质类型沉积物中含量较高(图 2C)。

辉石类矿物包括普通辉石、紫苏辉石和透辉石。辉石类矿物主要以普通辉石为主,紫苏辉石和透辉石含量较少,呈绿色、浅绿色,表面浑浊,磨圆较好。普通辉石含量为0~22.44%,平均值为3.79%,研究区中部含量较高,高值区对应的沉积物类型主要为粉砂和砂质粉砂(图 2D)。

片状矿物包括黑云母、白云母、绿泥石和水黑云母。片状矿物主要以黑云母为主,其次为绿泥石和白云母。片状矿物含量为3.74%~78.88%,平均值为29.26%,其含量自西南向东北、自近岸向远岸呈增加的趋势,在砂质粉砂中含量较高。另外,在研究区东南部存在片状矿物含量低值区,其含量远低于研究区平均值(图 2E)。

稳定矿物组合,包括石榴石、锆石、榍石、金红石和电气石等。研究区稳定矿物以石榴子石和锆石为主,它们在研究区含量不高但是分布较为广泛。石榴石呈浅粉色、粒状,磨圆中等,透明度好。锆石多为无色、淡黄色,金刚光泽,棱角钝化。锆石、石榴石控制了稳定矿物组合的分布,表现在近岸地区含量偏高,对应沉积类型为泥和粉砂(图 2F)。

2.2 闽江口外近岸海域碎屑重矿物分区

综合重矿物含量、闪石类矿物、帘石类矿物、辉石类矿物、金属类矿物、片状矿物、石榴石、锆石、榍石、金红石等10个参数作为变量,利用IBM SPSS Statistics 22软件进行Q型聚类分析,从而将研究区划分为2个矿物区,3个矿物组合亚区(图 2G)。这些变量综合了沉积物全样组成、水动力条件、物质来源和风化作用等多方面信息[20, 21],基本可以反映碎屑重矿物在海区的总体分布趋势,与底质沉积类型密切相关。

Ⅰ区:样品总数201个。本区沉积物颗粒较细,有较高的金属类矿物和稳定矿物含量,而普通角闪石含量相对较低。根据片状矿物和金属类矿物的差异,将本区分为Ⅰ-1区和Ⅰ-2区两个亚区。

Ⅰ-1区:样品数42个。本区沉积物类型主要为泥,优势重矿物主要为普通角闪石、磁铁矿、绿帘石和黑云母,平均含量分别为23.97%、15.57%、14.62%和5.63%。本区金属类矿物和自生黄铁矿含量最高,平均含量分别为26.49%和2.87%,稳定矿物含量(4.35%)较高,片状矿物含量(20.10%)偏低。

Ⅰ-2区:样品数159个,该区沉积物类型多样,自西向东依次为泥、粉砂和砂质粉砂,优势重矿物主要为普通角闪石、磁铁矿、黑云母和绿帘石,平均含量分别为30.44%、10.15%、9.68%和9.07%。本区辉石类含量全区最高,其平均值为4.59%。与Ⅰ-1区相比,本区金属类矿物含量(15.32%)减少、片状矿物含量(33.57%)增加。

Ⅱ区:样品总数29个,沉积物粒度较粗,沉积物类型主要为粉砂质砂和少量砂,分选较好,特征为较高的普通角闪石含量与较低的金属类矿物和稳定矿物含量。优势矿物主要为普通角闪石、绿帘石、磁铁矿,平均值分别为47.30%、16.93%和10.89%。普通角闪石和绿帘石含量均高于其他分区,片状矿物的含量明显降低,平均值为19.01%。

2.3 闽江流域重矿物组成与分布

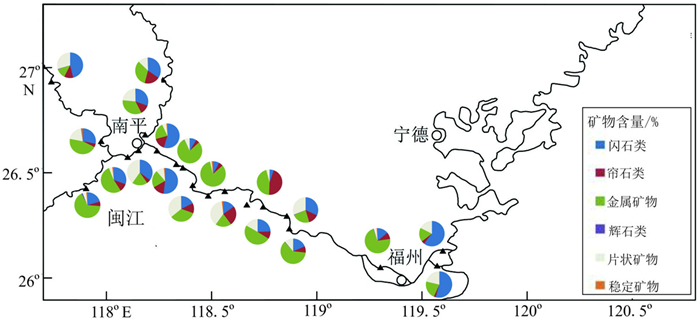

研究区重矿物共鉴定出26种,含量为0.17%~43.33%,平均值为4.85%。重矿物主要为金属类(钛铁矿+磁铁矿+赤铁矿+褐铁矿,39.70%)、闪石类(普通角闪石+阳起石+透闪石,28.94%)、片状矿物(黑云母+白云母+绿泥石+水黑云母,16.64%)和帘石类(绿帘石+褐帘石+斜黝帘石,11.66%)。稳定矿物和辉石类含量较低,含量分别为0.68%和0.18%。稳定矿物主要以锆石、石榴石、电气石和榍石为主,其他矿物含量很低。闽江流域重矿物含量变化较大,优势矿物主要为普通角闪石、钛铁矿、磁铁矿和绿帘石。各类含量分布见图 3。

3. 讨论

碎屑沉积是物源和环境共同作用形成,也是搬运营力对沉积物长期作用的结果,可以有效地反映沉积物的来源、搬运过程和沉积环境[22, 23]。但同时重矿物组合和丰度在搬运和沉积过程中往往会受到很多因素影响,如物理分选、机械磨蚀、化学溶蚀等,这些因素都影响着物源判别的准确性[21]。

3.1 重矿物特征指数及其指示意义

在一定的水动力条件下,稳定重矿物的比值可以较好地反映沉积物的物源特征[24]。根据研究区重矿物含量,本文选取稳定矿物(主要为金属类矿物和稳定矿物)与不稳定矿物(主要为闪石类矿物、帘石类矿物和辉石类矿物)比值和ZTR指数(锆石%+电气石%+金红石%)指示沉积物源。

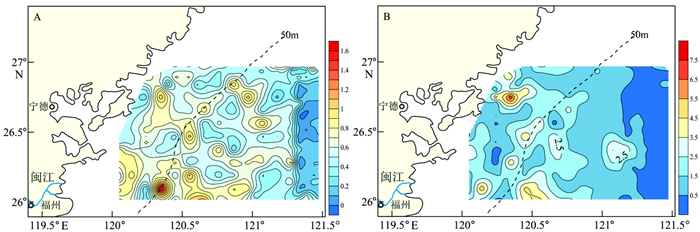

稳定矿物与不稳定矿物的比值是反映沉积物物质来源的良好指标,可以较好地指示源区沉积物在研究区的搬运距离和方向[25]。研究区稳定矿物与不稳定矿物的比值自闽江口向北呈现递减的趋势(图 4A),体现了闽江入海物质的扩散方向,闽江物质影响了研究区绝大部分区域,向东可达121°E。研究区西北部也存在比值的高值区,说明该处沉积物也受到了沿岸河流、岛屿侵蚀物质等因素的影响[22],使近源的陆源碎屑物质含量增加。

ZTR指数代表重矿物成熟度,值越大,矿物成熟度越高。稳定矿物抗风化能力强,分布较广,远离母岩区含量相对升高。研究区ZTR指数自西南向东北呈先增加后减小的趋势(图 4B)。闽江沉积物中ZTR指数值很低,小于1%,而研究区西部含量较高,部分大于2%,并沿50m等深线附近出现几个指数相对较高的高值中心,说明沉积物在入海后,在复杂因素的作用下,成熟度有变大的趋势[26]。

3.2 碎屑重矿物分区成因

东海陆架沉积物存在近岸细、远岸粗的特点。目前认为这是由于不同时期形成的,一是现代河流入海物质在内陆架形成的细粒沉积;二是晚更新世末次冰期东海陆架外缘形成的粗粒砂质沉积[27]。由于物质来源、沉积环境和矿物本身特性的不同,致使研究区不同地区各种矿物含量变化较大,但整体与物源和水动力条件相适应[21]。

(1) 近岸泥质沉积区(Ⅰ区)

本区所占范围较大,约占研究区的70%,其物质来源主要包括了闽江入海物质和沿岸流携带的物质。本区沉积物粒度较细,分选较差(平均为2.23Φ),同时受浙闽沿岸流和闽江携带物质的影响,不同来源沉积物混合导致分选较差。沉积物中有较高的金属类矿物和稳定矿物含量,而普通角闪石和片状矿物含量相对较低。根据优势重矿物的差异,将该区分为Ⅰ-1区和Ⅰ-2区两个亚区。

Ⅰ-1区:闽江口近岸沉积区,位于研究区西部的闽江口近岸地区,沉积物的矿物组成与闽江相似度较高,受闽江物质影响较大。闽江流域的母岩主要由燕山期的酸性-中酸性岩浆岩和部分变质岩构成[18],重矿物种类包含了角闪石、磁铁矿、锆石、榍石、石榴子石、黑云母、电气石和磷灰石等。闽江沉积物重矿物中金属类矿物和闪石类矿物含量较高,本区重矿物较好地继承了闽江沉积物的特征,各矿物含量平均值与闽江沉积物中各矿物含量平均值的相关系数(R2)可达0.87,有很高的相似度。沉积物中金属类矿物含量很高,明显受到了近岸陆源碎屑的影响。由于闽江口地区受到径流、波浪和潮流等水动力的作用,水动力条件稍强,不利于片状矿物沉积。

Ⅰ-2区:近岸混合沉积区,沉积类型主要为粉砂和砂质粉砂,受沿岸流携带的细粒物质影响较大,因其沉积动力条件弱,本区片状矿物含量较高。本区内各矿物含量平均值与闽江沉积物中各矿物含量平均值的相关系数(R2)仅为0.32,受闽江物质的影响明显减弱。本区内辉石含量较高,而辉石为长江的特征矿物[28]且含量较高(2.1%)[29],瓯江沉积物中辉石含量较低(0.8%)[22],闽江沉积物中辉石含量更低(仅为0.18%),表明辉石主要来源于沿岸流携带物质,反映沿岸流携带物质对于本区沉积物有较大影响。金属类矿物含量较闽江口近岸沉积区含量明显降低,且依然呈现逐渐递减趋势,说明了近岸陆源物质对本区沉积物仍有影响,但影响程度明显减弱。本区稳定矿物含量最高并存在几个高值区,与之对应的片状矿物含量明显降低,反映该区沉积环境动荡,受浙闽沿岸流和台湾暖流相互作用的影响。

(2) 残留沉积区(Ⅱ区)

沉积物粒度较粗,沉积类型以粉砂质砂为主,重矿物中金属类矿物和稳定矿物含量很少,表明沉积物受近源沉积物影响显著减小。本区沉积特征与现在水动力特征不相适应,优势矿物主要为普通角闪石、绿帘石、磁铁矿,普通角闪石和绿帘石含量明显高于其他亚区,片状矿物的含量明显降低,重矿物组合与Ⅰ-2区有明显不同,说明其沉积物来源不同。本区优势矿物类型与东海外陆架晚更新世沉积物中优势重矿物组合(普通角闪石-绿帘石-钛铁矿和磁铁矿)类似[30],为晚更新世海侵边界层[31, 32]。这些沉积物也来自中国大陆,主要是以中酸性陆源碎屑物质占优势的由长江物质供给[33],大致为低海面至高海面过程中海侵体系域的沉积产物[34],很少有现代沉积物加入。由于该区沉积物颗粒较粗且分选较好,片状矿物含量较低,指示了较强的水动力条件,沉积物可能受到黑潮支流(即台湾暖流)的冲刷[35]。

3.3 沉积物扩散趋势

物质来源对于研究区沉积物重矿物的分布起着非常重要的作用。前人研究认为长江入海沉积物通量巨大,多年平均入海的泥沙量达4.14×108t[36],约有20%~30%的泥沙随沿岸流输运至浙闽沿岸形成了泥质区[37]。与此同时,浙闽泥质区南部沿岸的闽江径流量和输沙量较大,径流总量约为624×108m3,多年平均输沙量可达824×104t [11],其入海沉积物的扩散会影响到闽江口近岸泥质沉积。

通过分析研究区碎屑重矿物分布和组合分区发现,闽江入海的沉积物对研究区重矿物组成有较大的影响。闽江携带的风化基岩、侵蚀产物在搬运过程中,受重力分异和水动力的双重作用,部分颗粒较粗、密度较大的砾石或碎屑矿物沿程沉积于河床,大量较细的泥沙被搬运入海,并向东部输运[17]。闽江口近岸,在径流、潮流和波浪等水动力条件的作用下,水动力稍强,沉积了金属类矿物较高的近岸陆源碎屑物质。在向四周扩散的过程中,受到了浙闽沿岸流和台湾暖流的影响,限制了其沉积物的扩散。闽江冲淡水流向东北并受到了浙闽沿岸流的影响,而向东受到了台湾暖流的阻隔,将大部分沉积物限制在水深50m的区域,使闽江物质主要影响了Ⅰ-1区沉积物。而部分向东部和东北部扩散的沉积物,夹杂了南下的浙闽沿岸流携带的细粒沉积物共同沉积在Ⅰ-2区,由于沉积动力环境较弱,沉积了大量片状矿物,使闽江物质的贡献率明显降低。到Ⅱ区,其沉积特征与现在的水动力条件不相适应,与Ⅰ-2区区别明显,为晚更新世以来的海侵边界层[30],接受的现代沉积物质很少,主要受古长江物质供给,但该区水动力较强,受到了后期潮流、波浪等海洋动力的改造。

4. 结论

(1) 闽江河口共鉴定出重矿物27种,优势重矿物主要为闪石类、金属类矿物、帘石类和片状矿物,平均含量依次为32.18%、16.76%、11.42%和29.25%;其次为辉石类、石榴石和锆石等,平均含量依次为3.79%、2.14%和0.88%。

(2) 根据Q型聚类分析将本区重矿物划分为两个矿物区(Ⅰ和Ⅱ区),包含了3个矿物组合亚区:闽江口近岸沉积区(Ⅰ-1区)、近岸混合沉积区(Ⅰ-2区)和残留沉积区(Ⅱ区),矿物分布与组合分区表明研究区碎屑矿物来源主要包括了闽江口输入物质、浙闽沿岸流携带物质和晚更新世的海侵边界层。其中,Ⅰ-1区矿物组分与闽江沉积物重矿物特征一致、主要受闽江入海的近源物质影响;Ⅰ-2区沉积物受闽江和浙闽沿岸流携带物质的共同影响,但闽江物质影响明显降低;Ⅱ区主要为晚更新世的海侵边界层。

-

表 1 研究区沉积物中主要重矿物质量分数统计

Table 1 Percentage of heavy minerals in sediments of the research area

质量分数/% 全区(230) Ⅰ-1

(42)Ⅰ-2

(159)Ⅱ

(29)泥

(72)砂质泥

(6)粉砂

(48)砂质

粉砂(76)粉砂

质砂(26)砂

(2)最小值 最大值 平均值 普通角闪石 11.06 70.53 31.95 23.97 30.44 47.30 25.52 23.90 24.45 35.81 47.77 29.68 绿帘石 0.40 30.24 11.27 14.62 9.07 16.93 14.06 12.84 9.60 7.17 15.89 7.26 辉石类 0.00 22.44 3.79 3.08 4.59 0.84 5.38 3.36 5.40 2.42 1.19 0.00 片状矿物 3.74 78.88 29.26 20.10 33.57 19.01 5.82 18.62 35.08 39.74 17.42 44.68 钛铁矿 0.00 18.80 3.61 5.03 3.78 2.06 4.65 6.29 4.24 2.70 3.00 3.02 磁铁矿 0.00 28.86 11.01 15.57 10.15 10.89 16.93 22.13 11.40 7.00 10.33 14.09 金属类矿物 0.00 44.84 16.76 26.49 15.32 14.08 24.16 33.60 17.50 10.41 14.62 17.57 石榴石 0.00 13.04 2.14 1.62 2.60 0.40 3.39 1.26 2.78 1.41 0.63 0.00 锆石 0.00 5.36 0.88 1.37 0.99 0.07 1.61 1.06 1.02 0.56 0.14 0.00 稳定矿物 0.00 17.21 3.69 4.35 4.30 0.67 6.00 3.82 4.58 2.45 1.05 0.00 自生黄铁矿 0.00 11.53 0.87 2.87 0.44 0.04 1.91 2.07 0.46 0.13 0.35 0.00 注:表内除全区列出最小值、最大值和平均值外,其余各列均为平均值;Ⅰ-1、Ⅰ-2和Ⅱ代表研究区分区号;括号内代表各列样品的个数。 -

[1] 黄德坤.基于核素示踪的长江口、东海和海南东部近海泥沙的沉降过程[D].华东师范大学博士学位论文, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1012436069.htm HUANG Dekun. Applications of radionuclides to trace the sources, transport pathways and depositions of sediments in the Changjiang Estuary, East China Sea and coastal environment of eastern Hainan Island[D]. Doctoral Dissertation of East China Normal University, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1012436069.htm

[2] 廖迎娣, 张玮, Deschamps P Y.运用Sea WiFS遥感数据探测中国东部沿海悬浮泥沙浓度的研究[J].水动力学研究与进展(A辑), 2005, 20(5): 558-564. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SDLJ200505003.htm LIAO Yingdi, ZHANG Wei, Deschamps P Y. Remote sensing of suspended sediment in China east coastal waters from Sea WiFS Data[J]. Journal of Hydrodynamics, 2005, 20(5): 558-564. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SDLJ200505003.htm

[3] 胡邦琦.中国东部陆架海泥质沉积区的物源识别及其环境记录[D].中国海洋大学博士学位论文, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10423-1011030139.htm HU Bangqi. Sediment Provenance discrimination and paleoenvironment records in the mud area of east China seas since the Holocene[D].Doctoral Dissertation of Ocean University of China, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10423-1011030139.htm

[4] 周晓静.东海陆架细颗粒沉积物组成分布特征及其物源指示[D].中国科学院研究生院(海洋研究所)博士学位论文, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-80068-2010147115.htm ZHOU Xiaojing. The source and composition of fine-grained sediment deposited on the east China sea shelf[D]. Doctoral Dissertation of Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-80068-2010147115.htm

[5] 刘升发, 刘焱光, 朱爱美, 等.东海内陆架表层沉积物粒度及其净输运模式[J].海洋地质与第四纪地质, 2009, 29(1): 1-6. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ200901004.htm LIU Shengfa, LIU Yanguang, ZHU Aimei, et al. Grain size trends and net transport pattern of surface sediment in the east China Sea inner continental shelf[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2009, 29(1): 1-6. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ200901004.htm

[6] 吴德星, 兰健.中国东部陆架边缘海海洋物理环境演变及其环境效应[J].地球科学进展, 2006, 12(7): 667-672. doi: 10.3321/j.issn:1001-8166.2006.07.002 WU Dexing, LAN Jian. Marine physical variations in eastern marginal seas of China and their environmental impacts[J]. Advances in Earth Science, 2006, 12(7): 667-672. doi: 10.3321/j.issn:1001-8166.2006.07.002

[7] Milliman J D, Farnsworth K L. River discharge to the coastal ocean: a global synthesis[M]. New York: Cambridge University Press, 2011.

[8] Milliman J D, Syvistski J P M.Geomorphic/tectonic control of fluvial sediment discharge to the ocean: the importance of small mountainous rivers[J]. Journal of Geology, 1992, 100(5): 525-544. doi: 10.1086/629606

[9] Smith S V, Swaney D P, Talaue-McManus L, et al.Humans, hydrology, and the distribution of inorganic nutrient loading to the ocean[J]. Bioscience, 2003, 53(3): 35-245. https://www.researchgate.net/publication/232682725_Humans_Hydrology_and_the_Distribution_of_Inorganic_Nutrient_Loading_to_the_Ocean?ev=prf_cit

[10] Gao S, Jia J J. Sediment and organic carbon in a small tidal basin: Yuehu, Shandong Peninsula, China[J]. Regional Environmental Change, 2004, 4(1): 63-69. doi: 10.1007/s10113-003-0064-5

[11] 李东义, 陈坚, 王爱军, 等.闽江河口洪季悬浮泥沙特征及输运过程[J].海洋工程, 2009, 27(2): 70-80. doi: 10.3969/j.issn.1005-9865.2009.02.012 LI Dongyi, CHEN Jian, WANG Aijun, et al. Suspended sediment characteristics and transport in the Minjiang estuary during flood seasons[J]. The Ocean Engineering, 2009, 27(2): 70-80. doi: 10.3969/j.issn.1005-9865.2009.02.012

[12] 余少梅, 陈伟.闽江冲淡水扩展范围的季节变化特征[J].台湾海峡, 2012, 31(2): 160-165. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/twhx201202002 YU Shaomei, CHEN Wei. Seasonal variations of diluted water extension from Minjiang River[J]. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 2012, 31(2): 160-165. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/twhx201202002

[13] 余少梅.闽江冲淡水扩展分析及数值模拟[D].国家海洋局第三海洋研究所硕士学位论文, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-85303-1011169102.htm YU Shaomei. Expansion analysis and numerical simulation of Minjiang diluted water[D]. Master's Thesis of The Third Institute of Oceanography, SOA, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-85303-1011169102.htm

[14] 李东义, 陈坚, 王爱军, 等.闽江河口沉积动力学研究进展[J].海洋通报, 2008, 27(2): 111-116. doi: 10.3969/j.issn.1001-6392.2008.02.017 LI Dongyi, CHEN Jian, WANG Aijun, et al. Recent progress in sediment transport research Minjiang estuary[J]. Marine Science Bulletin, 2008, 27(2): 111-116. doi: 10.3969/j.issn.1001-6392.2008.02.017

[15] 陈祥锋, 马淑燕, 刘苍字.闽江口动力沉积特征的探讨[J].海洋通报, 1998, 17(6): 40-47. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199800265345 CHEN Xiangfeng, MA Shuyan, LIU Cangzi. Dynamic deposition characteristics of the Minjiang estuary[J]. Marine Science Bulletin, 1998, 17(6): 40-47. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199800265345

[16] 卢惠泉, 吴承强, 许艳.闽江口外潮流沙脊群特征与成因[J].海洋地质与第四纪地质, 2014, 34(2): 27-36. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ201402007.htm LU Huiquan, WU Chengqiang, XU Yan. Characteristics and origin of the tidal sand ridges off the Minjiang river estuary, southeastern China[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2014, 34(2): 27-36. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ201402007.htm

[17] 陈丽蓉, 栾作峰, 郑铁民, 等.渤海沉积物中的矿物组合及其分布特征的研究[J].海洋与湖沼, 1980, 11(1): 46-64. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1980-HYFZ198001004.htm CHEN Lirong, LUAN Zuofeng, ZHENG Tiemin, et al. Mineral assemblages and their distribution patterns in the sediment of the gulf of Bohai Sea[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 1980, 11(1): 46-64. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1980-HYFZ198001004.htm

[18] 徐茂泉.闽江口表层沉积物中碎屑矿物的研究[J].厦门大学学报:自然科学版, 1995, 34(3): 466-469. XU Maoquan. Studies on fragmentary minerals in surface sediments of the Minjiang estuary[J]. Journal of Xiamen University(Natural Science), 1995, 34(3): 466-469.

[19] 严肃庄.闽江口表层沉积物中重矿物分布特征[J].台湾海峡, 1988, 7(2): 112-118. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TWHX198802001.htm YAN Suzhuang. Characteristics of heavy minerals distribution in the surface sediment in Minjiang estuarine region[J]. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 1988, 7(2): 112-118. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TWHX198802001.htm

[20] 王昆山, 石学法, 蔡善武, 等.黄河口及莱州湾表层沉积物中重矿物分布与来源[J].海洋地质与第四纪地质, 2010, 30(6): 1-8. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TWHX198802001.htm WANG Kunshan, SHI Xuefa, CAI Shanwu, et al. Distribution and provenance of the surface sediments of the Yellow River mouse and Laizhou Bay deduced from heavy minerals[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2010, 30(6): 1-8. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TWHX198802001.htm

[21] 刘金庆, 张勇, 印萍, 等.青岛近岸海域表层沉积物重矿物分布及物源[J].海洋地质与第四纪地质, 2016, 36(1): 69-78. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ201601008.htm LIU Jinqing, ZAHNG Yong, YIN Ping, et al. Distribution and provenance of heavy minerals in surface sediments of the Qingdao offshore area[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2016, 36(1): 69-78. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ201601008.htm

[22] 张凯棣, 李安春, 董江, 等.东海表层沉积物碎屑矿物组合分布特征及其物源环境指示[J].沉积学报, 2016, 34(5): 902-911. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cjxb201605009 ZHANG Kaidi, LI Anchun, DONG Jiang, et al. Detrital mineral distributions in surface sediments of the east China sea: Implications for sediment provenance and sedimentary environment[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2016, 34(5): 902-911. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cjxb201605009

[23] TANG Song, SHAN Lei, ZHAO Quanhong. Characteristics of clay mineral in South China sea since Oligocene and its significance[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2004, 22(2): 337-342. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=cjxb200402021

[24] 何梦颖.长江河流沉积物矿物学、地球化学和碎屑锆石年代学物源示踪研究[D].南京大学博士学位论文, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10284-1015506575.htm HE Mengying. The provenance study on the Yangtze river sediment, based on mineralogy, geochemistry and detrital Zircon dating[D]. Doctoral Dissertation of Nanjing University, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10284-1015506575.htm

[25] 程岩, 刘月, 李富祥, 等.鸭绿江口及邻近浅海碎屑矿物特征与物源辨识[J].地理研究, 2010, 29(11): 1950-1960. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlyj201011004 CHENG Yan, LIU Yue, LI Fuxiang, et al. Detrital mineral characteristics and material source identification in surface sediments of Yalu river estuary and adjacent waters[J]. Geographical Research, 2010, 29(11): 1950-1960. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlyj201011004

[26] 王利波, 李军, 赵京涛, 等.辽东湾周边河流沉积物碎屑矿物组成及其物源意义[J].沉积学报, 2013, 31(4): 663-671. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cjxb201304013 WANG Libo, LI Jun, ZHAO Jingtao, et al. Detrital minerals in the surrounding river sediment, Liaodong Bay, Bohai Sea: Composition and its geological significance[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2013, 31(4): 663-671. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cjxb201304013

[27] 秦蕴珊.中国陆棚海的地形及沉积类型的初步研究[J].海洋与湖泊, 1963, 5(1): 71-85. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYFZ196301008.htm QIN Yunshan. Primary study on the topography and the sedimentation type in continental shelf sea of China[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 1963, 5(1): 71-85. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYFZ196301008.htm

[28] YangS Y, WangZ B, GuoY, et al. Heavy mineral compositions of the Changjiang(Yangtze River) sediments and their provenance-tracing implication[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2009, 35(1): 56-65. doi: 10.1016/j.jseaes.2008.12.002

[29] 陈丽蓉.中国海沉积矿物学[M].北京:海洋出版社, 2008: 121-155. CHEN Lirong. Sedimentary Mineralogy of the China Sea[M]. Beijing: China Ocean Press, 2008: 121-155.

[30] 金秉福, 林振宏, 时振波, 等.东海外陆架晚更新世沉积物中的有用重矿物及其资源潜力[J].古地理学报, 2004, 6(3): 372-379. doi: 10.3969/j.issn.1671-1505.2004.03.012 JIN Bingfu, LIN Zhenhong, SHI Zhenbo, et al. Valuable heavy minerals and their resource potential on outer shelf in East China Sea during the late Pleistocene[J]. Journal of Palaeogeography, 2004, 6(3): 372-379. doi: 10.3969/j.issn.1671-1505.2004.03.012

[31] 杨子赓.海洋地质学[M].济南:山东教育出版社, 2004. YANG Zigeng. Marine Geology[M]. Jinan: Shandong Education Press, 2004.

[32] 黄龙, 张志珣, 耿威, 等.闽浙沿岸东部海域表层沉积物粒度特征及其沉积环境[J].海洋地质与第四纪地质, 2014, 34(6): 161-169. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ201406021.htm HUANG Long, ZHANG Zhixun, GENG Wei, et al. Grain size of surface sediments in the eastern Min-zhe coast: an indicator of sedimentary environments[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2014, 34(6): 161-169. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ201406021.htm

[33] 中国科学院海洋研究所海洋地质研究室.黄东海地质[M].北京:科学出版社, 1982. Department of Marine Geology, Institute of Oceanology, Academia Sinica. The Geology of the Yellow Sea and the East China Sea[M]. Beijing: Science Press, 1982.

[34] 王中波, 杨守业, 张志珣, 等.东海西北部陆架表层沉积物重矿物组合及其沉积环境指示[J].海洋学报, 2012, 34(6): 114-125. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hyxb201206013 WANG Zhongbo, YANG Shouye, ZHANG Zhixun, et al. The heavy mineral assemblages of the surface sediments on the northeast shelf of the East China sea and their environmental implication[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2012, 34(6): 114-125. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hyxb201206013

[35] 王先兰, 马克俭, 陈建林, 等.东海海底表层沉积物中的碎屑矿区及其地质意义[J].海洋地质与第四纪地质, 1984, 4(3): 43-55. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ198403005.htm WANG Xianlan, MA Kejian, CHEN Jianlin, et al. Detrital minerals in the surface sediment of east China sea shelf and their geological significance[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 1984, 4(3): 43-55. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ198403005.htm

[36] 水利部长江水利委员会.长江泥沙公报(2008)[M].荆州:长江出版社, 2008. Changjiang Water Resources Commission of the Ministry of Water Resources. The Yangtze River Sediment Bulletin (2008)[M]. Jingzhou: Changjiang Press, 2008.

[37] 金翔龙.东海海洋地质[M].北京:海洋出版社, 1992. JIN Xianglong. Marine Geology of the East China Sea[M]. Beijing: China Ocean Press, 1992.

-

期刊类型引用(5)

1. 张兴泽,朱丽东,胡凯程,张晓,熊文婷,王牛牛,周汪洋,李凤全. 浙闽沿岸泥质潮滩沉积磁性特征及其物源判别. 沉积学报. 2022(03): 774-786 .  百度学术

百度学术

2. 蔡书慧. 闽江口海域B6矿区海砂资源特征及成因分析. 福建地质. 2022(02): 147-155 .  百度学术

百度学术

3. 宁泽,张勇,林学辉,毕世普,胡刚,孔祥淮. 闽北近岸海域表层沉积物的风化特征及物源指示. 海洋地质前沿. 2020(10): 12-21 .  百度学术

百度学术

4. 刘阿成,张杰,唐建忠. 闽江口外海域全新统地震地层学特征和沉积作用. 海洋学报. 2020(11): 49-61 .  百度学术

百度学术

5. 宁泽,韩宗珠,毕世普,孔祥淮,张勇,徐承芬,胡刚. 浙闽近岸海域表层沉积物稀土元素的物源指示. 海洋地质前沿. 2018(08): 34-44 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(3)

下载:

下载: